一进门,妻子从我手中接过叮咛我买的头肉,笑嘻嘻地说:“仍是东塬的腊头肉地道,好吃。”她的话,不由又勾起了我儿时的回想。

“羊肉膻,牛肉柴,想吃猪肉没有钱。”这是小时分年关时分在家园最常听的一句童谣。从我能记事的时分起,一向到今后的好些年,我家简直每年春节都是吃头肉。不过,不是肉店里卤制好的,而是父亲买个猪头回来咱们自己加工的。

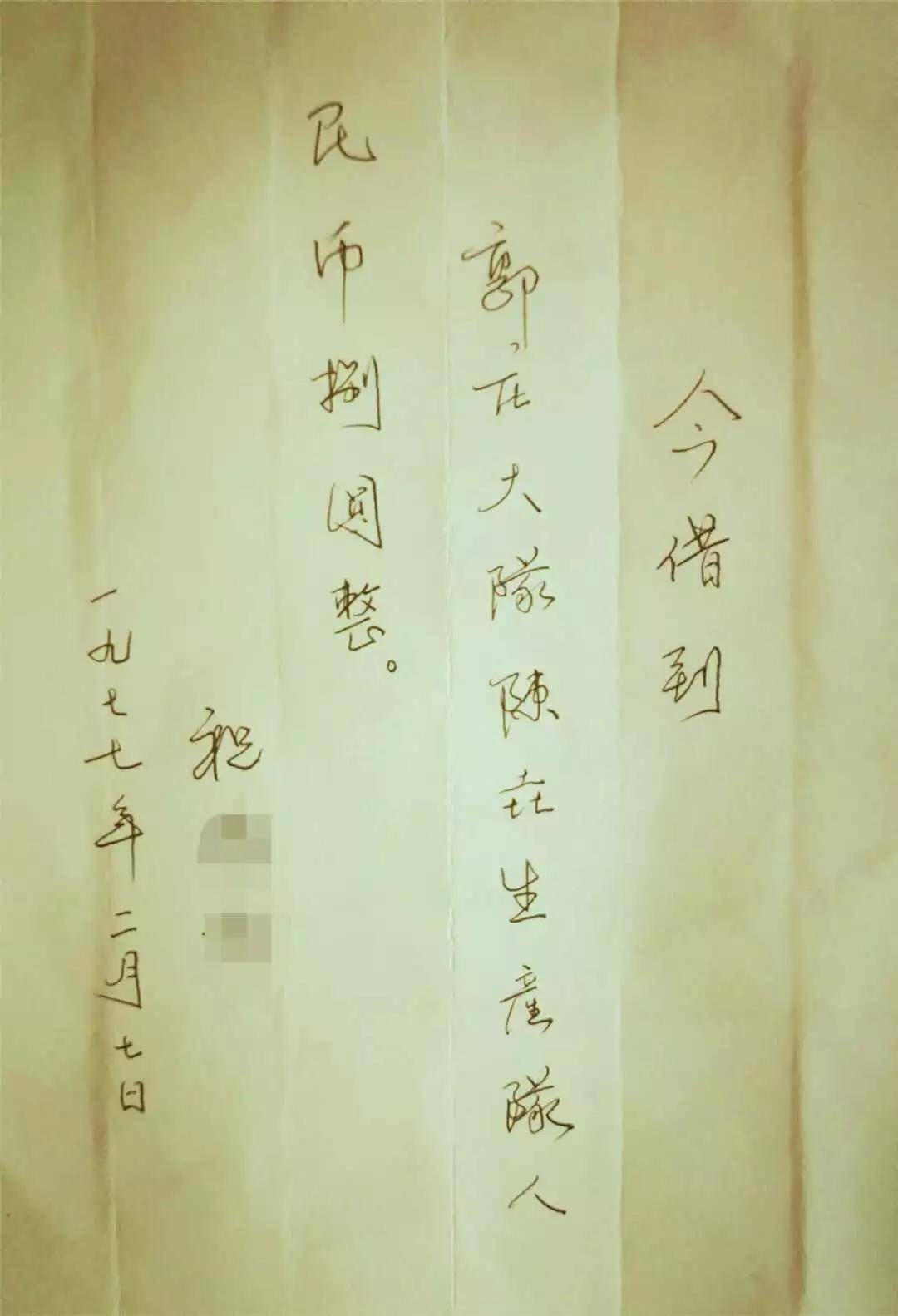

我清楚地记住,每到年关,父亲总要向出产队里打个借单借些钱,或许八元,或许十元不等。由于咱们住在东塬的边棱上,靠天吃饭,地薄村穷,加之我和哥哥幼小,家中短少劳力,虽然爸爸妈妈今日学大寨,明日赶昔阳,但一年劳作所挣来的“工分”折合的人民币,不抵出产队给我家分油分粮、分棉花散布证,还有分其他东西的价值,是村里“永久型”的透支户。春节难是个常态,不借钱,年是底子过不去的。

队长将借单一批,从出纳那里拿到钱后,爸爸妈妈便开端安排春节的事了。我从那时也知道,买猪头、炖肉吃也是我家仅有的挑选。由于吃猪头肉比较合算,比肋条肉廉价许多,至于前后臀肉,像咱们这样的人家想都不敢想。

猪头是怎样买回来的,我简直没什么形象。由于父亲总是攒到赤水街有“会”的时分自己去买,一般都是腊月二十七,或许二十八九,也或许和母亲一同去,很少带我和哥哥。由于来往七八里满是坡路,带咱们去是个负担,最要害的,带咱们去或许要花闲钱,会大大增加了“上会”的本钱。

猪头买回来,父亲从村里的“地主”家找个秤来,称一称才定心。足称,满心欢喜;假如份量不行,就会和母亲啰嗦“今日吃大亏了”等等。父亲并不当即“解剖”猪头,而是小心谨慎地将猪鼻子用麻绳乃至铁丝绑个健壮,整个猪头上边覆上润滑的塑料纸但不全包,然后挂到家里光照最少而又透风的当地——家里唯有的三间厦房最东一间的檐下。据说有了塑料纸,即便野猫和家鼠从上边爬下来,也会掉下去的。总归,不到大年三十不动手。我稍大一些才理解,那是怕早做早吃完,春节、待客时便只要干瞪眼。

大年三十是咱们全家扳着指头数来的日子。这天早饭往后,不论哪个发小叫我打“弹子”(玻璃球)仍是打“面包”(纸叠玩具),我都逐个谢绝。我是宁可失去稳胜的时机(这些是我的强项),也要足不出户,守着爸爸妈妈,“维护”猪头。

母亲从水瓮里给煮饭锅里添上半锅窖水(人工窖水,其时家园没有水井,靠天积蓄雨水饮用),父亲就搭起硬柴把灶烧起来,还把炭锨放入灶膛。风箱噼里啪啦紧响,灶火格外地旺。等将炭锨烧得火红火红的时分,父亲当即很利落地把炭锨取出来,对准猪头上的猪毛直接就烫。等炭锨稍有些凉,又将它放进灶膛烧红取出,如此重复,直到满灶房乃至满院飘着毛焦、肉焦的怪香。猪毛烫得差不多后,又用麦镰刀将猪脸、猪鼻、猪耳等细心刮过、掏过,这才喘口气。

猪毛铲除洁净后,父亲取来斧头和柴礅,把猪头稳在柴礅上,扬起斧头顺着猪的后脑勺劈去。等斧刃没入猪头,就连同猪头一齐提起,在柴礅上用力猛劈、猛磕,很快就将猪头一分为二。其时觉得父亲特别老到,用现在很盛行的话讲就一个字:酷!现在想起来,也是和卖油翁相同,年年开颅“主斧”,总结出“手术”的诀窍了。

接下来就是分化头肉。这时母亲也拿着切面刀走过来给父亲帮助。没多大功夫,他们就将劈开的猪头大卸八块,猪耳朵、猪舌头、猪脸等几大块别离摆放在案板上。这时分母亲成心让我将碎骨头给队长家的“利索”(狗名)送去以报借钱之恩,我怎样或许去?连想都不必想!父亲也总是乘机若笑不笑地对我说:“猪脸这么丑陋,你还看不行?现在不勤快,不努力,将来看一辈子猪脸。”我似懂非懂地知道,这是教育我要勤快,要下苦,要学习,将来长大多挣工分,娶个媳妇过个好日子的意思。其实我其时想,猪脸并不丑陋,反而美观,大不了今后娶了媳妇和她一辈子炖猪头吃。

母亲很快清洗完了不多的头肉,风箱又噼里啪拉地响起来,灶膛里的火焰头喷出了灶门。锅烧个滚开,捞出肉,换了水,仅有的几种调料同时下锅,接着再烧,直到母亲用筷子能穿透头肉,父亲这才停了火。也每在这个时分,母亲不管棘手,将捞出来的头肉切上两小片,“犒赏”自己一对一向蹲守的乖儿子。不必说,我的那块比哥哥的既厚又宽。我也总是毫不客气地接过肉片,从盐罐子捏些细盐撒在上边,一小口一小口地抿着,吃着,嚼着,舔着手指头,并不时地监督着全家人,惧怕哥哥比我吃得多,或许有谁偷吃。这时口中的味道,就是一年中最起劲的味道,也是全村、全世界最香的味道。其高兴程度远远超越舅舅送给我的确良军用帽时的振奋。