最“次”的,打包,送到周边县城当燃料。

芦苇一碗饭,吃肥南岗人。

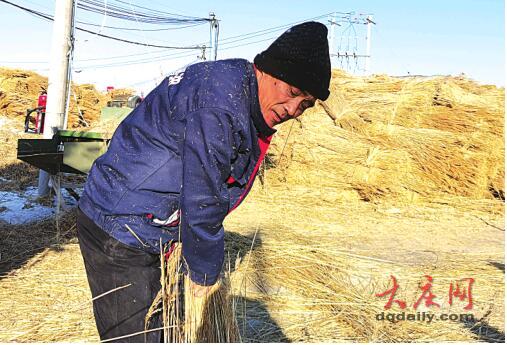

割苇子,算是比较简略的活儿。干一天,就能挣170元到200元。

装车压杠,需关键技能,一天也能赚200元左右。

扒苇子皮,听着杂乱,其实简略。一抱抱苇子往机器上扔便是。一天下来,也能“逗”个一百大多。

妇女们,弄台机器,在家打苇帘。不耽搁煮饭,不耽搁喂鸡鸭鹅狗,一天也能挣个四五十块。

并且,干这些活儿,都是在农闲时。

南岗村支部书记于健告知记者,村里专门成立了芦苇经销专业合作社。精干的人,在不耽搁种田做家务的情况下,每年从芦苇这儿就能赚三万多块。乡民们,每年吃芦苇饭,就能吃出3000多万的产量。

乡民张宝库和张艳波是两口子,曾经是村里的“贫困户”。自从参加村里的芦苇合作社,张宝库担任压杠、扒苇皮;张艳波在家打苇帘,日子过得越来越好。

张艳波掰着手指给记者算了一笔账:“打一片2.2米的苇帘,加工费是2元,一天啥也不耽搁,就能打20多片,四五十元到手。大冬季的,干啥能挣这么多钱啊。”

偶尔趟出致富路

说起南岗的芦苇,不得不提一个人。

这人,叫戚志义。南岗的芦苇能成“气候”,跟他联系很大。而他进入芦苇纯属偶尔。

2000年十二月的一个黄昏,戚志义在村子里散步,看到一个拎着黑皮包的天津人,向他探问谁家卖芦苇。

那时候的芦苇,没人看得上眼。谁家盖房子、编炕席时,才干想起它。剩余的,基本就烧了。

因为天色已晚,加上没有回来县里的车。善良的戚志义便邀这个人来到家里,炒了几个鸡蛋,再加一盘土豆片,俩人开端边喝边唠。

听天津人一唠,戚志义发现,在他们眼里一文不值的芦苇,竟然是个宝物。

第二天,戚志义陪着天津人,在邻近几个村一通散步,谈好了买苇子的事,天津人就走了。

看戚志义老实,天津人让他做起了“经纪人”。一般的发货,天津人不过来,托付戚志义全权处理。

那一年,经戚志义的手,给天津人发了140多车的芦苇。佣钱,就挣了一大笔。

驾轻就熟后,他开端自己“单飞”。从此,便一发不可收拾。全国做苇业加工的,大都知道林甸县有个“小义”。

其时,戚志义所做的,也不过是整车运送。芦苇,大多是送到纸厂造纸。

几年前,当“戚小义”的名望越来越大后,有人找上门来:“假如能加工苇帘的话,能够出口挣钱。”

山东、河北一通调查下来,戚志义下了决计。咱林甸有资源,再加上有出口的路子,为何不试一下?

所以,他买了50多台苇帘编织机,开端尝试编苇帘。

这一试,挺挣钱。他就揣摩往大扯上整。

他把这个项目,报到了县里。

县里一调研,这项目行。既能让芦苇资源增值,又能带动乡民致富。

县委书记、县长都对这个项目很注重。不只常来南岗村转,县长还亲身调查商场。回来后,给他们拨了1000多台编织机等设备。

从此,芦苇合作社,如虎添翼。荷兰、美国、意大利的订单,雪片般飞往南岗。二零二零年,仅苇帘的订单,就200多万片。

“县里对我可好了,开常委会我还去过好几回呢。”戚志义向记者夸耀。

“可别吹了,那是县里研讨芦苇发展前景。”村书记于健揭了他的底。

其实,“戚小义”吹嘘,还真有本钱。上一年一年,出售芦苇就达4600多吨。

他赚得盆满钵溢,南岗乡民,也跟着赚了不少。

记者了解到,靠芦苇挣钱的,不只是南岗村。鹤鸣湖镇邻近7个村都把芦苇当成了摇钱树。花园镇的一些村子,芦苇经济也在升温。

小曲小调也好,豪气的《劲风歌》也罢,林甸芦苇,唱来的都是实实在在的钞票。

在林甸经济的交响乐中,现已发出了自己的声响!