张仲景为何被称为医圣?这是许多读者都比较关心的问题,接下来趣前史就和各位读者一起来了解,给我们一个参阅。

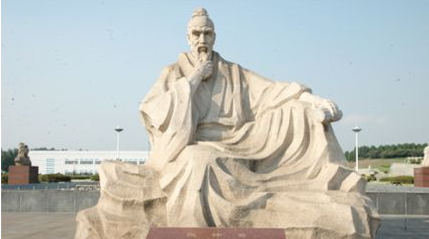

张仲景(150—219),东汉后期医学家,以精深的医术救治了不少患者,而且写出了一部创造性的医学巨作《伤寒杂病论》。这部巨作的面世,使我国临床医学和丹方学,开展到较为老练的阶段。后世敬称他为“医圣”,人称为“医中之圣,方中之祖”。

张仲景的父亲张宗汉是个读书人,在朝廷当官。因为家庭的特别条件,使他从小有时机接触到许多典籍。他天分聪明,勤奋好学。他从史书上看到扁鹊望诊齐桓公的故事,对扁鹊高明的医术非常敬佩。从此他对医学产生了稠密的爱好,这也为他后来成为一代名医奠定了根底。

东汉末年,战乱不断,兵祸连绵,疫病盛行,黎民大众饱尝战乱疫病之灾,许多人不得善终。张仲景怜惜大众,萌发了学医救民的希望。汉桓帝延熹四年(161年),他10岁左右时,就拜同郡医师张伯祖为师,学习医术。他饱览医书,广泛吸收各医家的经历用于临床确诊,前进很大,很快便成了一个有名气的医师,致使“青出于蓝而胜于蓝”,超过了他的教师。

张仲景学医时“勤求古训”,认真学习和总结前人的理论经历。在他之前,中医看病,都非常重视“辨证施治”,但一向没有构成系统完好的一套临床办法。“辨证施治”也叫“辨证论治”,它是说,首要要运用各种确诊办法,区分各种不同的征兆,对患者的生理特点以及时令节气、区域环境、日子风俗等要素进行概括剖析,研讨其致病的原因,然后确认恰当的医治办法。

张仲景把自己堆集的经历教训进行了科学的总结,使“辨证施治”构成了比较完善的系统。他除了“勤求古训”,还“博采众方”,广泛搜集古今看病的有用方药。他对民间针刺、灸烙、温熨、药摩、坐药、洗浴、润导、浸足、灌耳、吹耳、舌下含药、人工呼吸等多种详细治法都逐个加以研讨,广积材料。通过研讨学习,他的医术大大提高且技艺出众。

其时频频的战乱导致瘟疫盛行。据史书记载,东汉桓帝时大疫三次,灵帝时大疫五次,献帝建安年间疫病盛行更甚。成千累万的人被病魔吞噬,致使形成了十室九空的空前劫难。张仲景的家园南阳区域其时也连续产生瘟疫大盛行,许多人因而丧生。

张仲景的宗族本来是个大族,人口多达200余人,有2/3的人因患疫症而逝世,其间死于伤寒者竟占7/10。面临瘟疫的暴虐,张仲景心里非常悲愤。他怨恨统治者的糜烂,痛下决心,潜心研讨伤寒病的诊治,一定要制服伤寒症这个瘟神。

建安年间,张仲景行医游历各地,亲眼目睹了各种疫病盛行对大众形成的严重后果,也借此将自己多年对伤寒症的研讨付诸实践,进一步丰厚了自己的经历,充分和提高了理性知道。通过数十年千辛万苦的尽力,总算写成了一部名为《伤寒杂病论》的永存之作。这是继《黄帝内经》之后,又一部最有影响的光芒医学典籍。

《伤寒杂病论》是集秦汉以来医药理论之大成,并广泛应用于医疗实践的专书,是我国医学史上影响最大的古典医著之一,也是我国第一部临床医治学方面的巨作。《伤寒杂病论》的奉献,首要在于开展并确立了中医辨证论治的根本准则。

张仲景把疾病产生、开展过程中所呈现的各种症状,依据病邪侵略经络、脏腑的深浅程度,患者体质的强弱,正气的盛衰,以及病势的进退缓急和有无宿疾等状况,加以概括剖析,寻觅发病的规则,以便确认不同状况下的医治准则。他创造性地把外感热性病的全部症状,概括为六个证候群(即六个层次)和八个辨证纲要,以六经(太阳、少阳、阳明、太阴、少阴、厥阴)来剖析概括疾病在开展过程中的演化和转归,以八纲(阴阳、表里、寒热、真假)来区分疾病的特点、病位、邪正消长和病态体现。

因为确立了剖析病况、知道证候及临床医治的法度,因而辨证论治不仅为医治全部外感热病提出了纲要性的规则,一起也给中医临床各科找出了医治的规则,成为辅导后世医家临床实践的根本绳尺。