奴儿干都司现实上明朝担任招安东北部落的组织,宣德十年后,此组织现实上处于虚设状况

“凡采捕造船运粮等事,悉皆中止,凡带去物件,于辽东官库内寄放;其差去表里官员人等俱令回京,官武士等各回卫所着役。”——《明宣宗实录》

不仅如此,明王朝在一系列行动中均反映出了其处理外事的消极态度,比方下降外国朝贡使团的招待标准、约束其朝贡频率、削减对西南等地土藩业务的干涉等。

由永乐大帝时期的开辟方针转为全面缩短,这个弯转得实在是过于剧烈,这段时刻明朝究竟产生了什么?以至于雄图大业不要了,转来过自己的小日子?而抛弃大片疆土,却成果了盛世并受到好评,这也是前史上很稀有的。

其实这根本原因在于:明朝国力现已适当疲乏了。

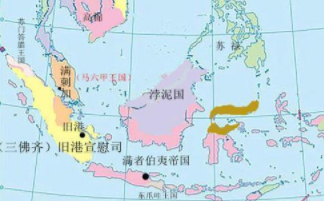

郑和下西洋时,乃至在苏门答腊岛都设置了旧港宣慰司,这应该是5000年来,我国名义上疆土所抵达的最南的规模

永乐皇帝朱棣在位期间虽然做到了“威德遐被,四方宾服,明命而入贡者殆三十国。幅陨之广,远迈汉、唐。”,但明朝的国力耗费极大,开辟奴儿干都司、运营安南、五征漠北、下西洋、迁都北京……这些业务都是要耗费巨大人力物力的,永乐末年,虽然称盛世,但明王朝国力现已到了极限,朱棣为政过猛,脚步太急,给其时公民带来了沉重的担负。

白寿彝先生在《我国通史》中指出了永乐朝存在的问题:仅就《明太宗实录》计算,永乐一朝所谓“民乱”、“强贼”就达四十起之多。永乐末年,山西、河北,乃至声称富庶的苏、常、嘉、湖等地都呈现了成伙的“匪徒”和大批“流散”。建筑北京宫廷,赴四川、云、贵、湖广采木,工程历时十数年,“所费数以万计,役死军士大众不可胜数”;五次亲征漠北,每次发动军力三十万至五十万不等,搜尽全国府库以充军饷,数十万军民为之转输,形成“财力大窘”。

洪熙元年(1425)湖广布政司左参政黄泽上言所说:“向也,南征北讨,班师比年,辎重牛马,耗散巨万,又江北困于营建,江南疲于转输”,“土木屡作,劳者弗休”,结果是“丁男疲于力役,妇女困于耕耘,富者怨征敛之繁,贫者罹冻馁之苦”。

为了应对巨大的财政开支,永乐末年乃至将官吏的俸给都撙节了十之六七,官吏家族已有冻馁之虞,大众生活可想而知了,永乐末年,明朝现实上现已是“公民流离,饿殍盈路,税粮逋负,响马横生”。

再不转向,明朝将有重蹈隋朝末年的风险,黄仁宇先生在《我国大前史》中写道:假如环境的展开与现实上的景象稍有差异,朱棣在前史上的声名跟隋朝的第二个皇帝隋炀帝混为一谈。

永乐十八年(1420年),山东产生“唐赛儿起义”,这成为前史上比较罕见的产生在明朝昌盛阶段的农民起义,阐明其时明朝民生已适当不达观

在这种环境下,继位的仁宗和宣宗有必要马上中止这种严峻透支国力的战略,改用宽松治国和息兵养民的方针,将首要精力转向内政,所以就有了对外的大规模缩短。通过十年的康复,明王朝状况确实有了根本好转。

“盖明兴至是历年六十,民心渐舒,蒸然有治平之象矣。”——《明史》

该怎么点评仁宣两帝的缩短战略呢?虽然白白抛弃疆土或许令人不太爽快,但应该供认,仁宣两帝采纳缩短方针,与民生息实践是契合其时明朝实践状况的,乃局势使然,由于再这样大兴土木,明朝是有溃散的风险的。关于仁宣两帝的“转向”,史学界也多持肯定态度;其时的老大众和政治言论,也多表明赞扬。

虽然有喜爱玩蟋蟀的小毛病,但整体来阐明宣宗算是一个不错的君主

不过,也无法否定,这种极点的缩短战略也确实为后世留下了极大危险:比方,抛弃安南这块十分困难打下来的土地,使得华夏王朝永久失去了进步中南半岛的时机,现实上安南的问题更多是明朝管理不妥,在张辅、黄福等良吏的管理和镇压下,事态是有好转的或许的,明朝彻底有时机像“元明两代消化云南” 相同顺畅消化安南,惋惜的是这次也抛弃了;抛弃奴儿干都司,明朝在东北的存在感弱化,女真人受的限制小了许多,无疑为后来女真的鼓起发明了条件。而中止下西洋、抛弃安南更使得明王朝在东南亚的威信大大削弱,在东南亚区域的朝贡系统现实上现已溃散。