儒家的“大一统”是什么时分完结的?清朝对此做出了什么奉献?今日小编就为我们具体解读一下~

自秦始皇一致六国,创建秦朝的后的两千多年时间里,只见一代又一代的王朝兴替,但是“我国”却作为中华民族政治、经济和文明的共同体一直无法割裂。

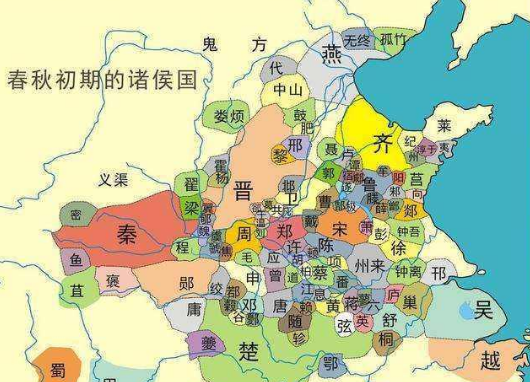

同欧洲的一盘散沙比较,我国的坚强生命力得益于儒家“大一统”理论的提出和施行。众所周知,周朝时施行的是分封制,周皇帝将国家分封给大大小小的诸侯,虽然贵为全国共主,但仅能控制对王畿施行有用控制。

孔子编撰《春秋》之时,周室陵夷,各路诸侯并起,以“周礼”维系的政治次序被完全打破。在这种情况下,孔子提出了“大一统”的思维,后经儒生们不断发展,终究形成了“天无二日,土无二主,家无二尊,以一治之也,即大一统之义也”的完好理论体系。

秦始皇一致六合是我国历史上第一位真实完结“大一统”的皇帝,虽然秦始皇并不喜爱儒家思维,但其构筑的万里长城却在无形之中为儒家“华夷之辨”供给了实际的根据。

由于“华夏”民族文明高度发达,周皇帝在分封诸侯时,将“五服”之外的大众视作蛮夷,不屑与之来往。可是以王畿为中心,每五百里区分一服仅是周皇帝的抱负状况,又加之边境在不断扩大,华夏与蛮夷之间的边界一直无法被明晰界定。

万里长城呈现后,华夷之辨有了明晰的界定。虽然秦朝二世而亡,但这以后的朝代无不将“长城”视为国界线,捍卫华夏文明不受北方游牧民族的侵扰。不过这也暴露出一个问题,将“蛮夷”扫除在我国之外,儒家所谓的“大一统”不过是长城之内的一致。

以长城为界让历代华夏王朝一直无法有用处理北方边患问题,不过由于清朝的树立,儒家的“大一统”思维在满族皇帝们的不断完善下又被提高到了新的高度,一个多民族的大一统我国才得以存在。

明末后金政权兴起之初,皇太极就打破了华夷之辨,发起“满蒙汉一体论”。后金的民族方针是历代游牧政权都不曾施行过的,因而吸收了很多汉人能臣勇将的参加。清军入关之后,顺治皇帝反复着重“满汉子民,皆朕赤子……”。

康熙继位后,蒙古诸部的暴乱促使其提出了“中外一体论”,行将长郊外的蒙古也归入“我国”之中。从康熙开端,清朝不再构筑长城,转而着重“民意”的力气,正如康熙所言:“昔秦兴土石之工,构筑长城。我朝施恩于喀尔喀,使之防范朔方,比长城更巩固。”

康熙的方针首要出于军事的考量,雍正则是从理论层面具体地论述了“全国一家”的思维。他以为万物同源,全国本就一家。北狄西戎世为边患,根本原因在于“是以有此疆彼界之分”,唯有“合全国为一家,视异代而无外”,才干完结“大一统太平盛世”。

清朝满族控制者对儒家“大一统”思维的完善与弥补比较成功地处理了困扰华夏王朝两千多年的“边患”问题,使得满蒙回汉等各族人民可以联合在一起。

虽然近代以来,我国遭受了西方列强的蚕食与侵犯,但我国并没有因而割裂,国家一致、民族联合的认识反而得到进一步加强,所以说我国边境地图的奠定完结于清朝。