蔡晨阳:给昆虫写“家谱”

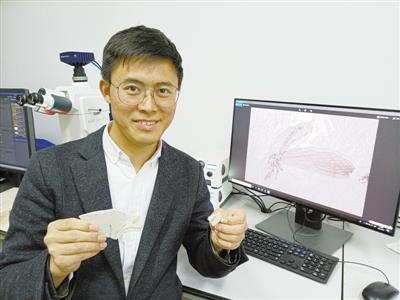

蔡晨阳在展现侏罗纪中期道虎沟生物群中的眼甲化石 本报记者 金凤摄

“全世界有那么多种的昆虫,它们散布在许多当地。我期望弄清楚的是,它们是怎么与环境共处的?又是怎么一步步演化的?咱们又该怎么使用这种演化规则来维护生物多样性?而维护生物多样性,也便是维护人类自身。”

我国科学院南京地质古生物研讨所研讨员

◎本报记者 金 凤

记者见到蔡晨阳时,这位我国科学院南京地质古生物研讨所(以下简称南古所)研讨员正在静心捣鼓手中几个昆虫标本,一点点没有发觉有人接近。

前不久,蔡晨阳联合我国、捷克、英国的古生物学者,在1亿年前的缅甸琥珀中发现一种原始的萤火虫先人。与现在大都萤火虫为求爱而发光不同,这种“老祖宗”级萤火虫发光,或许是为了防护和自保。相关研讨成果已于本年1月宣布在学术期刊《皇家学会会刊—生物辑》上。

本年33岁的蔡晨阳就像福尔摩斯相同,手拿放大镜“破译”一块块昆虫化石中蕴藏的“生命暗码”。近年来,他联合中外研讨者发现了侏罗纪中期葬甲虫是已知最陈旧的大天然“清道夫”;证明了早白垩世蘑菇的多样性,并将蘑菇的演化前史向前推了2500万年;此外,他们还找到了现在世界已知最早的澳洲蕈甲为苏铁传粉的依据。

“全世界有那么多种的昆虫,它们散布在许多当地。我期望弄清楚的是,它们是怎么与环境共处的?又是怎么一步步演化的?咱们又该怎么使用这种演化规则来维护生物多样性?而维护生物多样性,也便是维护人类自身。”蔡晨阳说。

靠耐性采到人生首块化石

走进蔡晨阳的办公室,随手拿起一块石板,便会与昆虫萍水相逢。这些“千锤百炼”的碎片中,昆虫的样貌绘声绘色,让人觉得生命不曾远去。

蔡晨阳的科研之旅,是从找化石开端的。2010年,考取南古所的研讨生后,蔡晨阳便使用大四的“尾巴”,跟着“准导师”、南古所研讨员黄迪颖到户外搜集化石。

那是蔡晨阳榜首次触摸实在的化石。在山东临沂、云南尚勇区域,他跟着黄迪颖,每天揣一把锤子,先将一整块页岩敲下来,再将其逐层劈开,看里边是否藏着化石。但大大都时分,他们会无功而返。每天重复着相同的动作,但蔡晨阳一点点没觉得无聊,反而觉得很风趣。

“一般在同一个地址,咱们一待便是几小时,但只需有耐性不放过每一块石头,总会有收成。”在临沂,蔡晨阳收成了人生的榜首块化石。从那时起,他便知,做古昆虫演化研讨,要有点喫苦精力,更要有耐性。

蔡晨阳所言非虚。有一次,他跟从黄迪颖赴辽宁省北票市邻近的化石点进行户外调查。每天他们要先搭车到坐落北票市的海丰村,再从村里步行40分钟爬到山上,路程较为曲折,但那次的收成颇丰,他们找到了侏罗纪中晚期的双翅、鞘翅目昆虫。过后证明,这批化石与散布于内蒙古的中侏罗世道虎沟生物群的生物品种相貌是共同的。

“蔡晨阳好学、能研讨,有研讨潜力,并且执行力很强。”说起爱徒,黄迪颖满是赞许之词。

读研后,蔡晨阳很快便进入研讨状况,然而入之愈深,其进愈难。

世界上有6.5万种32个亚科的隐翅虫,但我国或许只要20多个亚科,想要全面了解隐翅虫,就得放眼世界。后来,他得到美国菲尔德天然前史博物馆(以下简称博物馆)拜访学者奖学金的赞助,赴该馆研讨。

“在博物馆里,我看到了很多的隐翅虫针插标本、玻片标本,借此我就能全面地了解隐翅虫的前史样貌。”蔡晨阳说,脱离美国前,博物馆的一对研讨员配偶还大方地将自己搜集的500G的研讨文献一起复制给他。这让他受用至今。

随后,蔡晨阳又在哈佛大学恩斯特·迈尔基金的赞助下屡次赴美国、法国、瑞士和澳大利亚的博物馆和科研院所进行拜访沟通并展开协作研讨,这为他后续的研讨奠定了坚实的根底。

研讨昆虫与环境的联系

“现在,我遇到的研讨难点是,不只要研讨昆虫化石自身,并且要使用先进的试验技能和剖析手法,研讨昆虫与环境的联系,以提醒重要生态联系的前期来源和演化。”蔡晨阳说。