一位在武汉打工的60岁老人捐献了自己妻子的遗体。他们3年前离开武汉周边的农村,到武汉一家大医院当护工。

他记得那天是农历腊月廿九,天气湿冷,下着小雨,妻子开始高烧、乏力。后来发现,那天是2020年1月23日,武汉封城的日子。

深夜,马路上已没有公交车和出租车。妻子的手机不能上网。他用自己的手机扫了一辆共享单车让她骑着,自己在旁边小步跟着跑。

病床紧张,他在医院大厅的暖气片边上用两把长椅搭成简易床,让已经上气不接下气的妻子躺下。他还花5000元抢购了一台小型制氧机。

最终妻子还是转为危重症,并在3月底去世。

妻子病危时,他请求重症监护室的医生把电话拿给她。妻子拖着长长的气说,她知道自己不行了,让他回老家,不要再打工了,儿子、女儿也都成家了,不要操那么多心,累了一辈子歇歇吧。

医生后来问他,是否愿意捐献妻子的遗体?他同意了,“需要就拿去吧。”妻子走后,他把制氧机消毒后捐给了他和妻子打过工的医院,希望能留给需要的病人。

武汉解封后,他取回妻子的骨灰,埋在了老家的祖坟边上。中青报·中青网记者找到他时,这位60岁的老农说,本打算把这些事永远埋在心底。

记者问他,你现在后悔捐献吗?

他说:“不后悔。”

他在妻子送往重症监护室前一直没有离开。妻子去世后,他觉得自己应该很快会确诊,也将很快死去,他当时也做好了捐献自己遗体的准备。

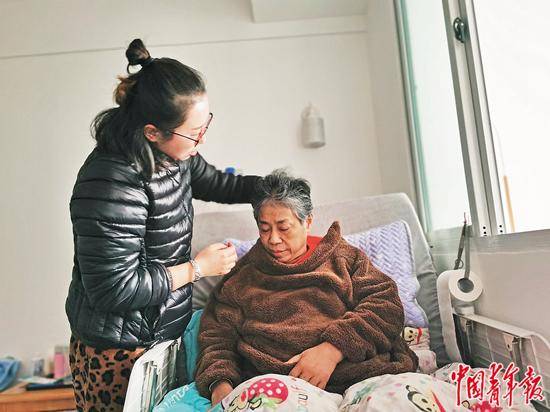

第一次在医院见到结束隔离的母亲时,蔡雅卿“吓哭了”。

母亲的脸上黑一块、白一块的,“瘦得变了形”,看到女儿时不停地眨眼睛,“挣扎着哭”,但喉咙因插管被切开,只能发出无声的嘶气。

长期仰躺导致母亲尾椎骨附近生了一个碗口大的压疮,一根导管在引流化脓的积液,只要稍微触碰一下,母亲就会疼得面目扭曲。

好在今年1月初,蔡雅卿母亲身上的压疮经过“100多次换药、3次手术”后痊愈,切开过的气管也恢复得很好。

“现代医学真的很神奇,疤痕基本上也看不见了。”蔡雅卿说,她们搬回家住。新冠病毒加重了这个66岁老人原本的基础疾病,糖尿病、冠心病、血脂血压高等多病缠身。

她抱着一摞材料去社保中心申办重症救助,仅母亲在一个医院的病历就打印了近200张。如果能办下来,每年大约可以报销5000多元的药费。

她在家里购置了一张医院用的升降床,她和护工轮流看护母亲。

母亲声带恢复后,常常把“该死的病毒”挂在嘴边。出院前,考虑到前后已经有4个护工跑掉,蔡雅卿严肃地对母亲说不要再提这句话,并与她对了“口径”。

她说,“如果有人问你为什么病倒了,你怎么说?”

妈妈说,“我中风啦,所以这样。”

她说,“如果有人问爸爸怎么走的?你怎么说?”

妈妈说,“他心脏病走啦,突然走啦。”

蔡雅卿想念父亲。她说,除了小时候,她长大后没抱过父亲,他是一个传统的、一本正经的中国父亲,从前走在街上挽一下他的胳膊,他会说“走路要有走路的样子”。

现在她明白,从前她是爸妈照顾的孩子,现在她要马上学会照顾好妈妈。

4

外婆去世后很长一段时间里,吴尚哲有一种溺水的感觉,莫名其妙地情绪失控,反复地“嚼那份痛苦”。

前不久,吴尚哲穿着汉服去看了樱花,把雨水打落的樱花画进水彩画里。她感觉去年“老了特别多”,自己现在是一个“性感的老人家”,以前被父母长辈保护得很好,一夜间被疫情逼迫着长大。

现在,吴尚哲也成了一名人体器官捐献志愿登记者。她在捐献内容一栏中勾选了包括“角膜、细胞组织、器官、大体(遗体)”在内的全部选项。

她觉得越来越多的人在关注和加入遗体器官捐献的事。有人私信询问她遗体器官捐献的登记方式,有人说“如果真的哪一天不在了,也希望(器官)给无助的人。”她的一位朋友在查阅遗体捐献资料时,突然看到她接受采访时说外婆遗体捐献的画面,马上也登记成为一名人体器官捐献志愿登记者。

据中国人体器官捐献管理中心统计,我国2020年人体器官捐献登记人数首次破百万,是前8年的总和。

5

火神山医院关停前,陆军特色医学中心副主任、时任火神山医院医务部副主任的张宏雁,想着怎样给遗体捐献者的家庭留下一些纪念。