所谓《清明上河图》,不仅是中国的十大传世名画,更是其中最著名的一幅,由北宋时期的宫廷画家张择端所作。该画现存于北京故宫博物院内,是国宝级的珍贵文物。下面小编就为大家带来详细的介绍,一起来看看吧!

其中的“清明”二字,和清明节没有任何关系,单纯就是为了奉承宋徽宗赵佶,说他治下的北宋属于“盛世清明”;而其中的“上河”二字,是指都城东京的汴河。画卷全长528.7厘米,全宽24.8厘米,采用散点透视的构图方法,通过车马、人流、货摊、街铺、船运……,反映出了北宋经济的繁荣。

客观说,经历了唐朝和五代的社会发展,北宋已经处于了封建社会的鼎盛时期。据著名史学家陈寅恪评价:华夏民族之文化,历数千载之演进,造极于赵宋之世。下面,我们就通过《清明上河图》来了解北宋的社会实际状况。

随着耕犁、灌溉等农业技术的进步,北宋的农业水平已经有了显著的提升,粮食产量也出现大幅度的增长。以“占城稻”为例,这原本产于中南半岛的稻种,从北宋时期被传入了我国的福建沿海一带,之后在江南迅速推广,使水稻由一年一熟变成了一年两熟。

关于粮食产量这一点,在画中得到了真实的体现和准确的诠释。由随处可见的酒肆和饭店,不难看出粮产量的充盈和商业的繁荣,据《东京梦华录》记载:门面广阔,望之森然,每一交易,动即千万,骇人闻见。

北宋从立国不久就确立了“重农不抑商”的政策,积极发展农业的同时,也大力扶持商业。例如,从唐朝起开始执行的夜间禁令制度,终于随着商业的发展而废止,据《续资治通鉴长编》记载:城郭之人,日夜经营不息,流通财货,以售百物,以养乡村。

而且,伴随着商业发展,作为“士农工商”中排名最末的商人,地位也出现了不同程度的上升。朝廷规定“商人中有奇才异行者可以应试”,准许他们以及后代可以参加科举考试,以实现身份从“商人”到“士族”的转变。

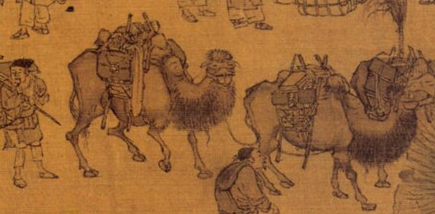

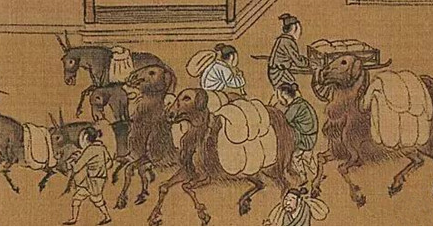

封建社会中,畜力历来就是使用最频繁的一种,主要包括马、牛、驴、骡子和骆驼等。但是,北宋时期出现了可喜的变化,开始大范围使用起了船运。

从《清明上河图》不难看出,汴河的码头上络绎不绝的船只,充分展现出北宋商业、农业和交通业的发展水平。据《大诏令》记载:建都河汴,仰给江淮,岁漕资粮,溢于汉唐。

船运业兴起的同时,直接促成了中国历史上最积极和最频繁的海外贸易出现,朝廷还设立“市舶司”管理海外贸易。凭借自己的经济实力和造船技术,北宋的商船往返穿梭于日本、朝鲜、吕宋和印度等国,甚至还远赴过阿拉伯半岛和非洲地区。

北宋使用了茶叶、丝绸、药材和瓷器等物,通过海外贸易出口到海外,换回了象牙、珠宝、香料、琥珀、犀角、玳瑁、蕃布等物。从图中不难看出,一家名为“刘家上色沉檀拣香”的店铺就是一间香料店,不过这里比较高端,只面向富裕的小众人群。

由于社会的繁荣,使得各种娱乐业迅速兴起,汴河两岸到处都是酒肆、妓院等场所,其中遍布文人和妓女。在今天非常著名的李师师,其实就是这个群体中的翘楚。

以上,就是《清明上河图》反映出的北宋盛世局面,如果用璀璨夺目来形容,似乎也不觉得夸张。不过,就在这烈火烹油和鲜花着锦的背后,却是巨大的社会隐患和国家危机。

笔者个人认为,张择端的画技固然高明,但这不是最主要的。这幅《清明上河图》其实是东京城的“实情”,但并非是“实景”,他是希望通过自己的委婉展示,让宋徽宗看到社会表面繁华背后的隐忧。

那么,画卷中究竟又体现出怎样的隐患和危机?

一、粮食供应危机

画卷中虽然船运业发达,大量的官船和私船都停泊于港口。但是,如果仔细观察您会发现,本应该用于运粮或者运兵的官船,上面竟然装满了花石纲;而本应该运送普通货物的私船,上面竟然装满了粮食。