很多人认为中国古代重农抑商的原因有两个,一是商业对中央集权统治基础的小农经济的会产生威胁;二是商业威胁着专制主义中央集权政府行使其广泛的公共职能。但是这种结论只注意到了一方面,没有注意精神文化方面的原因,没有注意到“义利之辨”、“重义轻利”观念为代表的伦理思想。下面小编就为大家带来详细的介绍,一起来看看吧!

儒家的商人观

中国古代将人划分成三六九等,也就是“士农工商”几个阶层,在漫长的历史中,商人始终处在最底层。孔子说过“君子喻以义,小人喻于利”,一个人如果只看中利,那就是孔子眼里的“小人”,也就是儒家眼里的“小人”。

中国的文化是儒家的文化,这个文化的核心是“仁”,也就是道德。一个人社会价值的高低并非完全取决于财富,而是这个人的“德”,所以在中国人的财富观中,德远比财重要。那些没有多少财富,但致力于传播圣人之道的士人,比一个大财主更受到人们的爱戴。一个重利轻义的人,能给社会带来更多的正能量,远比以逐利为目的,甚至有时见利忘义的商人更值得尊重。

封建社会商人及商业对社会的推动作用和稳定作用与现代社会不能相提并论。孔子说“治政有理矣,而农为本”。只有农业才能满足国家与人民生存的需要,农业是改善民生、稳定社会和促进社会发展的根本。

古代的经济模式

从商周时期起,中国实行的便是建立在小农经济基础上的“井田制”。虽然这种制度在春秋战国时期逐渐走向崩溃,但是不管是收实物地租也好,还是收货币地租也好,在漫长的封建社会,一家一户为基本经济单位的小农经济仍是整个社会经济的主体。

古代农民

但是小农经济的稳定性是很不够的。一家一户的经营模式固然能最大限度的调动劳动者的积极性,但经营规模小的特征决定了它抗风险能力差,这种风险不单指自然灾害,也包括其他行业的单击,所以小农经济需要政府的保护。但是商品经济与农业生产之间存在一定的冲突,如果放任商业的发展,势必会有更多的农夫去参与商业,使得农业的劳动力数量下降,这样对统治者的国家稳定是不利的。所以商鞅说:“农少商多贵人贫”;荀子云:“工商众则国贫”,都将商业视为农业的威胁。要想保护小农经济,必须要抑制商业。

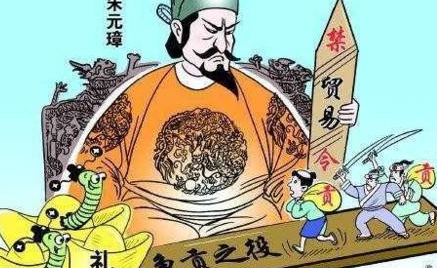

《史记-平淮书》上说,刘帮得天下之后,对商人“重租税,以困辱之”,怎么个“以困辱之”呢?

一是对商人进行打击。

任何一种商业,只要有利可图,就收归官营。这就是形成于汉代的“禁榷”政策。这些商业对象包括盐、铁、酒、茶、铜、铅、锡、硝、硫磺等等,如果有人敢和国家争利,历代王朝政府都会用铁拳打击。汉代规定“敢私铸铁器、煮盐者,钛左趾,没入其器物”;唐代“贩私盐一石至死”;宋代“鬻卤盐三斤者仍坐死”,明清“凡犯私盐者,杖一百徒三年,拒捕者斩”。这都是利用国家机器对商人进行打击的政策,目的也是防止商人插手暴利行业,与国争利。

二是征重税。商鞅变法时就规定“不农之征必多,市利之租必重”,从汉代起,光是人头税,商人就要双倍交纳。之后的每个封建王朝,对商人征的税都特别重,目的就是逼这些人改行务农,是一种“寓禁于征”的手段。

三是币制经常更改,或者改变钱币的发行量,使钱币贬值,将商人的财产稀释掉。

以上三种方法经常是一齐使用的,也是以法律形式明文规定的,目的只有一个,将商人的财富收到国家来。在政府的打压和思想的禁锢下,中国古代的经济结构是以农业为主的,社会上大多数人是以农业生产为生的,农业的发展程度直接决定了人们的生活水平,而人们的生活水平又直接决定了社会的稳定程度。以农业为主导的相对稳定的自然经济结构决定了政府必须重视农业。因此在中国封建社会中,农业和商业大多数时期是一种对立关系,所以重农抑商就形成了传统和必然的选择。抑商被视为保护农民,为民谋利的一种思想和政治传统,并且是随着封建政治的发展而越来越严厉。这么做的直接好处就是将越来越多的农民禁锢在土地上,减少人口流动,维护社会稳定和封建统治。