交汇点讯 2月1日,腊月二十,古城如皋街头巷尾年味现已浓得化不开。一大早,新华日报·交汇点记者驱车赶到石庄镇邹蔡村时,66岁的乡民邹连学正忙着购置年货,鸡鸭鱼肉堆满了半间屋,“今年新年没收到‘赤色炸弹’,否则,我可不敢这么‘奢侈’。”

老邹口中的“赤色炸弹”,指的是逢年过节各种推不掉、躲不开的情面。“情面急似债,锅子顶头卖。”老邹说,曾经每到新年、国庆等长假,红白喜事扎堆办,酒席吃都吃不过来。“人能够不到,礼不能缺席。礼金动不动上千,不论口袋里有没有,都得跟着大伙一同送。”

邹连学种着3亩多地,平常打打零工,在村里不算殷实。捧着厚厚的家庭账本,老邹介绍,前几年,每年情面债开销超越1.5万元,一年忙到头,一亩地的收入还不行喝一顿喜酒。每到“年关”,一颗接一颗“赤色炸弹”,常常让他愁得睡不着觉。

忧愁的不只邹连学一家。村干部计算,治病和情面债,已成为邹蔡村乡民家庭最大的担负。“咱们村坐落高沙土区域,土地薄,情面可不薄。”村党总支书记邹平无法告知新华日报·交汇点记者,情面越涨越高,背面其实是所谓的体面在作怪,送的人忧虑送少了,被亲戚朋友说小气;收的人惧怕工作办得没有局面,被左邻右舍看不起。情面风越刮越猛,不就事就“吃亏”,各种满月宴、生日宴、搬家宴、升学宴名目繁多,3000多人的邹蔡村,一年要办各类酒席50多场,乡民近七成的家庭收入都送了情面,有的人家乃至借债送情面。

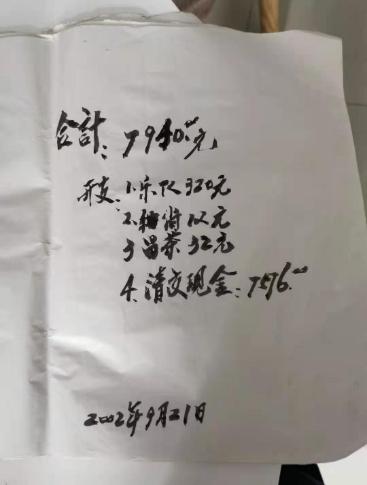

2002年,蒋桂兰家白叟逝世,总计收“情面”7940元,大多为60元、80元。

现已“洗脚进城”的农人相同不轻松。家住如城大街仙鹤社区的蒋桂兰捧出两本情面账:2002年家里白叟逝世,收的情面大多是60元、80元,最多也就100元;2009年新房上梁,情面的最低规范已涨到200元,最高600元。“日子跳过越好,但怎样也赶不上情面上涨的速度。现在,上千的情面已不稀罕。”

“情面变了味,已成为大众小康路上最大的‘拦路虎’。”如皋市委常委、宣传部部长顶峰介绍,狠刹“情面风”,如皋以新时代文明实践中心建设为关键,组成推陈出新实践辅导分中心,推进全市347个村(社区)修订完善村规民约和红白理事会规章:处理红白事先到村(社区)阐明存案,乡邻不随礼,凶事3天办结,酒席控制在10桌以内,每桌规范不超越500元。

新规则要立起来,并不简单。一天大早,邹蔡村的大喇叭响了,老党员张光领在播送里真心窝子:“情面来往,初衷是携手合作,曩昔村里穷,庄户人家婚丧喜庆只需几块钱,你凑2角,他并3毛,咱们彼此支持把工作办完。可现在,情面胀大到上千元乃至几千元,乃至变成了‘生意’,弄得喜事‘办不起’、情面债‘还不起’。这陈规陋习,是到了狠踩刹车的时分!”

“老党员这番话,提到咱们心里去了。”上一年元旦,邹连学女儿出嫁,他一不上酒店,二不请乐队,而是把婚宴的主场选在了村里的易俗堂。

村里的易俗堂可供乡民免费运用,不收水电费。

跟着老邹,新华日报·交汇点记者来到易俗堂。200多平方米的大厅里,规整摆着10张大圆桌,周围连着厨房,锅碗、灶台一应俱全。“红地毯一铺,敞豁亮亮,不比酒店差!”老邹说,在易俗堂就事,水费、电费都不收,村里还组织志愿者帮助安置环境、迎客端菜,村干部参与证婚,特别有体面!

乡民到易俗堂就事,志愿者在现场帮助。(材料图)

有体面更有“里子”。翻开礼簿,新华日报·交汇点记者看到,婚礼共收礼金11600元,最大的一笔只要300元。“收得不多,花得也少。”老邹说,“本来,成婚至少得组织两顿酒席,菜和酒水就高不就低,5万块都不必定打得住,但这次,一共就花了1万多块钱。身上担子轻了,我也推陈出新,没要女儿婆家一分钱彩礼!”