陈楸帆:我玩过这个游戏。以前还有很多好玩的游戏。比如我在《巴鳞》里写到的那个游戏:假装面前有一条河,孩子们站在岸上,中间有一个小孩扮演水鬼,你要把脚伸进河里再收回来,河里的那个“水鬼”会来抓你,谁被抓住了谁就下去当“水鬼”,原来的“水鬼”就可以上岸变成人。那个游戏很有奇幻色彩,有点像聊斋。

李梓新:小时候你会拜老爷或是神明吗?我小时候会拜,因为家里人要拜祖宗,拜祖宗其实和拜老爷差不多。也有人会去祈求神明保佑成绩,用红绳子挂一个吊坠戴在身上,我还会在考试之前拿一支笔祈祷。

陈楸帆:小时候我住在一条巷子里,巷头就是一个很小的老爷庙。每天经过都会看到很多老人在拜老爷。那时候如果爸妈让我拜我就会拜,但是其实心里不太相信。现在我逐渐接受了潮汕这套信仰神明的风俗,它给我的科幻写作提供了很多灵感。我也一直在思考怎么把这套系统融进我的写作里去。在我看来,这套体系像是一个跨维度的通信基站,比如拜老爷其实就是在发送自己的信息到另一个维度。前两年的大年初五,我特地跑去乡下看老家的人“营老爷”,那天整个乡里的年轻人都出来了,他们扛着一个巨大的老爷像,穿街走巷,燃放鞭炮。我很惊叹如此巨大的仪式可以保存得这么完整。其实很多东西你相信那就是真的,你不信那就不存在。彭罗斯说过,信仰是认知里面很重要的部分。

李梓新:是的,我的家乡也有一套固定的神明系统,形成了特别浓郁的宗教文化,我还是倾向去相信。现在我一闻到香火的味道还是会感到熟悉,就像回到母体一样。

陈楸帆:我也会有这种感觉。但是现在很难闻到这种气味了。

李梓新:正是因为难得,你才会在闻到之后有特别的熟悉感。因为我们需要一个安放,特别是人到中年,经历了很多事情。而这个安放不一定是理性的,有时候它代表了一种文化,但是我们似乎不会把这种文化向外展示。所以未来如何去保存这种文化也是一个重要的问题,其实你的科幻小说就是一个很好的传播文化的载体。

陈楸帆:是的。有些文化比较容易传播,比如工夫茶,但有些文化传统,如果没有老人还在坚持的话,我们不会想到去做,比如祭拜神明。所以,我们需要更多地探讨如何保存这类文化。

李梓新:你的小说《巴麟》其实是一种很有潮汕特点的鱼,比较便宜。小时候家里穷,它就成为了我们常吃的鱼,菜市场上随处可见。那时候主要是把它做成鱼干,我很喜欢吃煎的鱼干,这是我的灵魂食物之一。另外,泉州还有一个致力于传播本土文化的咖啡馆,非常有名,就叫“巴浪鱼”。你曾说过自己中学有个外号也叫“balang”。

陈楸帆:对,我当时是班长,班长在潮汕话里听起来很像“balang”,潮汕话里有很多无厘头的谐音。

李梓新:除了巴麟鱼,潮汕还有很多鱼在别的地方也很少见,比如“大眼鱼”,这种鱼比巴麟鱼高级,长得红红的,看上去很喜庆,肉质也更好。还有马面鲀,这种鱼在外边也很少见。大的马面鲀没有小的好吃,小的马面鲀放点葱或者是做成鱼干都很好吃。豆腐鱼也是我们小时候常吃的,如今在外偶尔才能吃上。

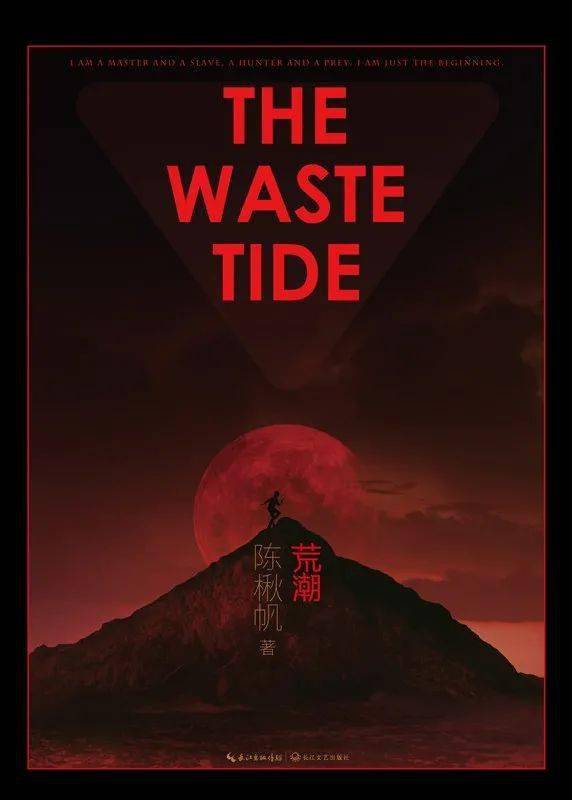

陈楸帆:对,这种鱼在我们家乡叫做“殿鱼”,意思是“硬的”,但有趣的是这种鱼其实特别软,没有骨头。写《荒潮》期间我查阅了很多资料,想弄清楚这些鱼的学名。除了鱼,还有各种贝类,我们每年都会吃,寓意红红火火。贝类一定不能煮的太熟,用开水微微烫一下就好,太熟的话血就不红了。

陈楸帆作品《荒潮》

李梓新:我们那儿的银鱼也比较小,小的银鱼炒蛋很鲜嫩。

陈楸帆:是的。现在回想起来我会都感叹,我在北京的这么多年是怎么度过的呢?可能是因为年轻时候的我和现在不一样,年轻的时候不太在乎生活品质,人到中年却越来越讲究,就要吃我喜欢吃的,家乡菜才是最好的。

李梓新:那时候一个班有六七十个人,成绩自然会有分层。但是我们不管成绩好坏,都是朋友。有人到了十四五岁开始叛逆,模仿山鸡、古惑仔,你们当时在学校也会有这种群体嘛?