李梓新:科幻是不是属于观念大于文笔的一种表现形式?

陈楸帆:是的,世界观大于表达。科幻的底层是一些很本质的问题,我觉得一个对于哲学没有思考的人没有办法写科幻,那样写出来的东西会非常肤浅,浮于表面。

李梓新:潮汕在你之后的文学创作中所占的比重会有多大?

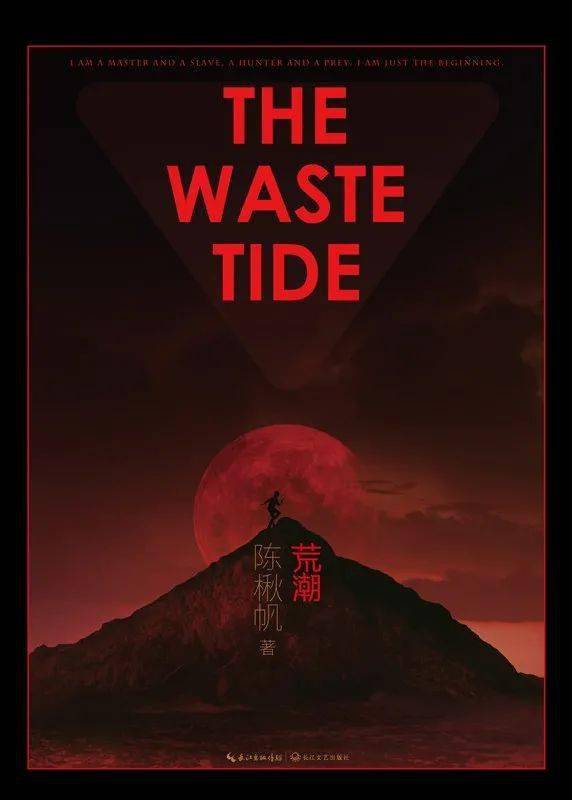

陈楸帆:之后我还会写《荒潮》的续集,可能会把背景放在深圳,但是主角还是潮汕人,这依旧是一个潮汕故事。因为我觉得关于潮汕我还有很多东西可以写。在中国文学的版图上,潮汕其实是缺失的,有很多人写东北、写北京,但没有太多人写潮汕。

自由氛围和草莽气息

李梓新:当时你进入北大后,会有天之骄子般的受瞩目和精英感吗?

陈楸帆:一开始会有,但过了一年,你就会受到很大的打击,因为身边藏龙卧虎,自己什么都不懂,心态就又恢复平稳了。

李梓新:你觉得北大对你来说是一个负担还是金字招牌?

陈楸帆:我觉得两者都有,更多的时候是负担,因为别人会对你抱有更高的期望。另外,北大的氛围很自由散漫,大家都有很多想法,喜欢剑走偏锋。后来我意识到在北大真的没人管你,你需要自己去找到你的路,但是我也看到很多人走向了另一个极端,完全放飞自我。这可能也是中国的大学严禁宽出带来的弊端。不过现在不一样,现在学生的压力更大了。

李梓新:但是宽松的确有好处,我们那时候宽松更多的是一种社会氛围,但今天,如何在如此紧张的社会氛围里自己保持宽松,还是需要建立自己的调节体系。

陈楸帆:尤其是从事创造性的工作,人在高压的环境下很难创新。你需要学会自我调节,张弛有度。你需要自律,主动输入大量信息,同时,你还要去消化,保持放松的状态它才能转化成你的创造力。

李梓新:我觉得2000年前后的北京有一种草莽气息,很适合潮汕人,可能今天已经没有了。

陈楸帆:那时候北大东门有一家雕刻时光,小南门也还没有拆,街头路边全是诗人摆摊,卖自己的油印诗集。那时候有好多人会去北大蹭课,我们每次上课,教室最后都坐了一堆“文学中年”。我认识一个兄弟考了5年中文系的硕士,头发都白了,经常和我们一起上课。

李梓新:你之前在接受访谈时谈到,如今很多司机不认路,单纯依靠导航,导航就像是人脑外包给云端的外挂。我们人类以后的很多技能和储存也会依赖外挂,你觉得这个会带来什么问题呢?

陈楸帆:未来一些强记忆、强计算、强推理的工作肯定会交给机器,因为人不可能比机器算法更精准更快速,而且机器能存储比人脑更多的信息和数据。所以将来培养孩子学什么就成为了非常关键的问题,是刚性和柔性的选择。

李梓新:如今我们依然在用刚性的方法学习刚性的内容。