文|野离离

报亭是很多7080年代人的回忆,那时候遍地开花,也算是街角的一道风景,一种文化。

还记得以前放学后,最大的乐趣就是去报亭看看有没有新出的《读者》《意林》《青年文摘》之类的杂志。

这一度成为许多人的文学启蒙。

那时候报亭主要开在学校门口不远处,或者街边繁华之地,不用隔很远就有一家,甚是密集。

那个时候报亭有多火呢,只要是有新出的热门杂志,去晚了根本就抢不到。

而且那些杂志的价格放到现在来讲也不便宜,但人们就是愿意花钱去买。

另外,除了卖报刊杂志,报亭也还会卖游戏点卡,卖水卖零食或者换零钱等等,虽说只有小小的几平米空间,却能给人们带来很大的便利。

有人说,报停就是一个百宝箱。

确实如此,尤其是对那个年代的中小学生而言,那是一放学后的好去处,也是繁重学业中途休息的惬意场所,给人带来很多幸福感。

随着时代的发展社会的进步,手机降维打击了报亭的生存发展空间。

比如说获取资讯,碎片化学习以及了解家长里短的民生新闻,都能在手机上看到。

随着报亭的作用日渐式微,如今走到街上已经很难看到一个报亭,就算有,也已经不再是以前的报亭了,更像是一个小卖部。

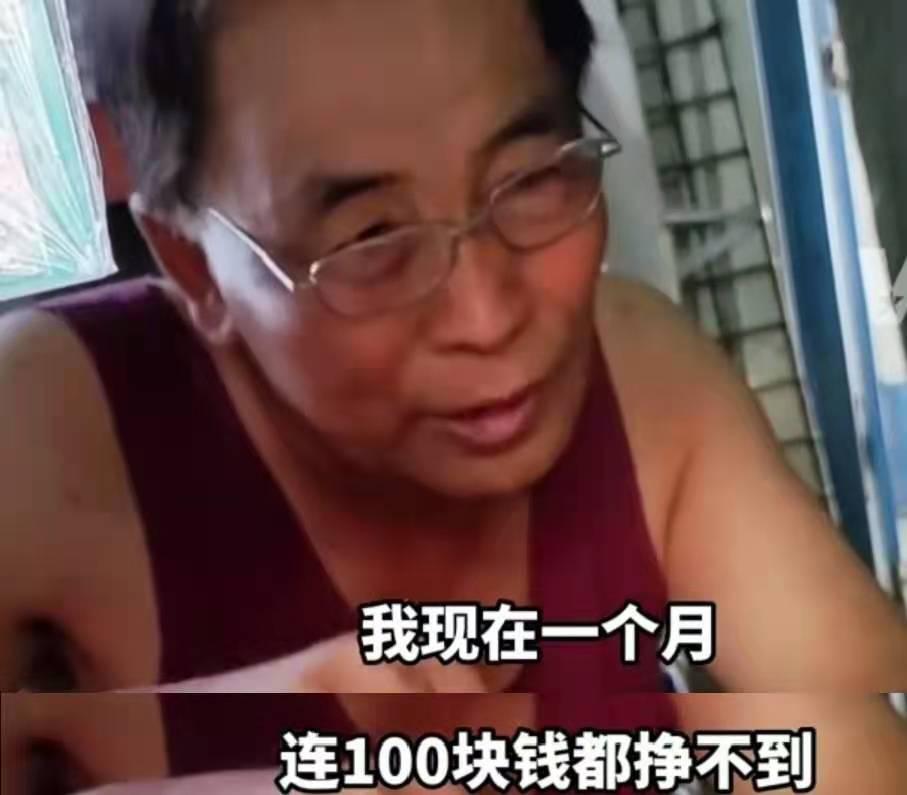

在内蒙古包头的一家报亭,一大爷在这里坚守了30年,如今他一个月收入不到100元。

但他表示依旧愿意继续守着这家报亭,他见证过这个报亭的辉煌,也能接受它的衰败。

30年前,这家报亭一个月能给他带来四五千的收入,那是什么概念呢?在那个万元户还是极为稀有的年代,他大约两个月就能挣到一万元。

一年挣的钱可能是很多普通人那会儿感觉一辈子都都难以企及的数目。

如今报亭不行了,一个月100元都挣不到,但大爷始终不愿意放弃。

不过有了之前财富的积累,大爷如今也不缺钱,如果那会儿拿那些钱投资买房,如今也早已赚翻,后半生无忧。

在大爷这个含饴弄孙的年纪,挣钱已经不是他主要需要考虑的问题了。

对大爷而言,30年的青春都在这个报亭度过,一下子抛弃他真有点不舍。

这家保亭曾给他带来过巨量的财富,大爷对报亭的感情比较复杂,有感恩,有情怀,也有不舍。

无论怎样,像大爷这种已经不需要为生计发愁,只想图个安稳平淡,作为一个消遣,或者副业,纯粹打发时间的话,报亭依旧是那个更好的选择。

报停其实也可以与时俱进,需要创新,不能按照以前的思路去发展,那无疑是在等死。

像在城市中的报亭可以变为综合的文化亭,可以发布文化演出的信息,销售本地文创旅游纪念品,甚至还可以作为网络订票的取票点等等。

实现多功能的转换,贴近如今社会的发展。

比如说还可以增加给手机充电的服务,跟剧院音乐厅博物馆等文化场所合作,实现售票的功能。

当报亭能迎合当代人的需求,那么他依旧可以延续辉煌,只要找到当代人的痛点和需求点,它可以可能变为新一代人的百宝箱。

有时候不是时代要抛弃你,而是你固步自封,不懂创新,懒得改变,作死的自己。对很多7080年后的人们而言,他们不希望到报亭就此消失。

我们都希望报亭能具有更强大的功能,能解决更多人的服务需求,同时还能让更多人就业,何尝不是一件好事儿。

你对报亭又是有何种感情呢?欢迎讨论。

来源:野离离