今日小编为我们带来了一篇关于春秋战国时期的文章,欢迎阅览哦~

春秋战国时期诸侯并起,战乱纷繁,俗话说得好“浊世出英豪”。在这样的大浊世布景下,各种学派,英豪纷繁出生,史称“百家争鸣”。

可是就这样一个浊世,各大诸侯国你争我往,视周王畿为无物,为什么就从来没见过周皇帝派兵征讨,抢救浊世呢?

上图_ 牧野之战 (公元前1046年武王伐纣的决胜战)

大概在公元前1046年,周武王姬发在牧野之战中大胜之后,灭商建周,为了更好的控制自己的疆域和奖赏功臣,姬发分封全国,将土地和公民一块块的分封给王族,贵族,功臣,以更好的拱卫周王畿。

据《荀子:儒效》记载:“兼制全国,立七十一国,姬姓茕居五十三人”。由此可见,周朝的分封制其实首要仍是为了王室利益,周王畿四周满是姬姓诸侯,而功臣们都被封往了间隔王都较远的偏僻区域。像大名鼎鼎的周室最大功臣姜子牙,封地却在最偏僻的山东区域(齐地)。

上图_ 西周分封

周武王树立周王朝之初,便深知诸侯拱卫王室再好,也不如王室自己把握肯定的军力,近可打压分封诸侯,远可征服远方蛮夷。建朝之初,便为自己的子孙王室保存了最强的两支戎行。

戍守西周老家西土地带的一支戎行,兵员首要来自周人,故称“西六师”。

后来,周公平叛,发觉光有西六师并不满足,便扩建了一支由周人,殷人组成的一支戎行,称“殷八师”。

这两支戎行直属周王室调遣,是其时全国最强悍的部队,能够说这两支戎行的命运大多数程度上等于周王朝的命运。

光有武力还不足以震撼全国,周王朝还推举了一项宗法制度。使用姓氏,姬姓宗亲来拱卫王室的权力。分封制归于世袭,被封赏的土地可继承给自己的兄弟子嗣。因为周王畿周围都是姬姓诸侯,在其时父系社会的布景之下,则相当于整个全国的土地大多数都是姬姓封地,这样生生世世下来,全国的办理都会由几个姓氏家族担任。在家族利益至上的古代,为了确保自家利益,诸侯们也会恪尽职守,更好的管理全国。

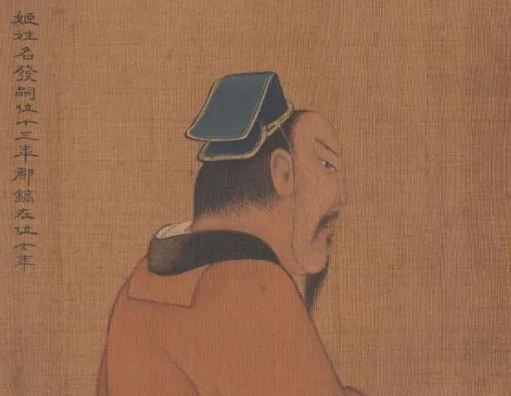

上图_ 周武王姬发(?―前1043年),姬姓

周王朝一手把握宗法制度,一手又把握着最强壮的戎行,看似稳步前进,可是抵不住前史车轮的碾压。因为西周初期分封的功臣类诸侯国都在周全国的边际地带,外围都是未被一致的蛮夷部落,游牧部落。这些边际小诸侯们历代励精图治,不断的对这些蛮夷游牧部落发动战役,使自己的土地越来越大,实力越来越强。其间齐国,楚国,吴国,秦国,越国等功臣类诸侯国不断兴起,实力也越来越大。

像齐国,楚国这类非姬姓诸侯国,宗法制度的束缚并没有那么严厉,在他们心里,想要自己的家族能够长存,便有必要使自己强壮,才干守住宗庙,在加上边际地带便利向外扩展地盘,才会逐步兴起。可是周王畿邻近的姬姓诸侯国们,四周都是同家族封地,无法对外扩张讨伐,再加上宗法制度的束缚,实力无法前进,在春秋战国时期,逐步被其他强壮的诸侯国所蚕食,消亡。

宗法制度这张主力在前史的激流之下,逐步消逝,此刻周王朝手中只剩下最终一张主力--便是前面说到的王师--西六师殷八师。

可是最终一张主力的消亡,不在于前史的碾压反而是周王朝自己所丢。

上图_ 西周时期全景图

周昭王时期,周昭王姬瑕战事逐步增多,又是东征东夷,又是南征楚国。就在公元前977年,也便是周昭王十九年,周昭王姬瑕见南边的楚国日益强壮,忧虑其造反替代周室全国,亲率皇帝六师第三次南征楚国,前两次征讨简直克复了荆楚大多数巨细部落,可是在第三次征讨时,戎行途径汉水,周军遭受恶劣气候,荆楚剩余部队的反扑,导致昭王所率的六师全军覆没,昭王自己也死在了汉水。