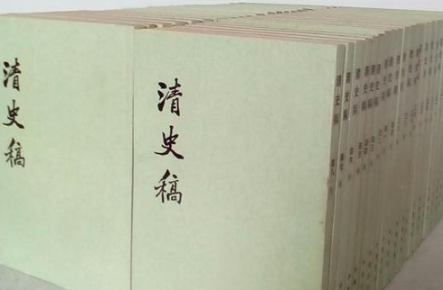

《清史稿》既然是重要史书,为什么就不叫《清史》呢?这跟成书布景有关,《清史稿》1927年匆促编成,其时国内形势是混乱不安,全书许多细节都没有敲定,就没有直接称之为《清史》,而以“稿”代称,表明不是“定本”。

《清史稿》的出笼,源自我国对前史注重的传统,改朝换代之后,新的统治者历来有为上一代修纂前史的传统。中华民国建立之后,袁世凯就同意建立清史馆,请来赵尔巽、于式枚、刘廷琛等人,在北京东华门内收拾清史。

袁世凯对修纂清史很用心,依据计算,参加《清史稿》工程的人员前后到达300多人,时刻花费长达14年,终究成书536卷,约2400万字。主编赵尔巽,作业适当给力,他坦承“盖既非史学之专,复值时局之多故,任大责重。”

惋惜天有不测风云,1916年袁世凯因为称帝失利惭愧而死,失掉他的财力支撑,清史馆的开支当即紧张起来。乃至,赵尔巽要亲身跑去“讨钱”,求各位大帅拨点款。

不得不说,《清史馆》可以终究成书,还要感谢下面3位军阀,没有他们的大笔资金支撑,很可能该书要胎死腹中。这3个人分别是“东北王”张作霖、“狗肉将军”张宗昌、“秀才将军”吴佩孚。

修纂期间,《清史馆》有着诙谐的插曲,虽然参加的人员大多是清王朝的遗老们,他们的态度也是清王朝的视角,常常为清王朝大唱赞歌,并对革命党人语含挖苦。

可是,这些遗老是两头不巴结,一方面国民政府曾于1929年制止《清史稿》揭露印行,另一方面清朝末帝溥仪为首的前清贵戚没少骂他们,究竟大清皇帝还没死,修什么史?

总体上来看,刚刚成书的《清史稿》,因为出自世人之手,互相间照顾不行,又未经细心校正,所以还存在年月、现实、人名等犯错的硬伤。

可是,《清史稿》的前史价值、学术价值,仍是遭到后世学者的必定。现在《清史稿》现已被正式列入“二十五史”,它现已是一部解读清朝前史的威望之作。