秦法的另一个特点就是轻罪重罚,而且刑罚极其残酷。其种类大致如下。下面小编就为大家带来详细的介绍,一起来看看吧!

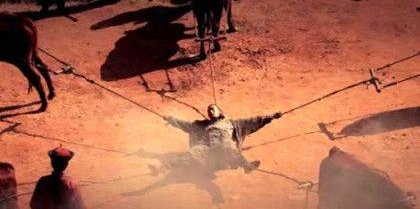

(1)死刑,秦朝死刑分为戮刑、磔刑、弃市、腰斩、枭首、具五刑、族刑等多种,执行方式极为残酷。

(2)肉刑,包括黥、劓、斩左趾、宫、笞等。

(3)徒刑,是限制罪犯人身自由并强制服劳役的刑罚。秦朝的徒刑有城旦舂、鬼薪白粲、隶臣妾、司寇、候。

(4)耻辱刑,秦朝的耻辱刑有髡刑、耐刑或完刑,耻辱刑常作为附加刑使用。

(5)身份刑,包括收刑和废刑。收刑是将一般平民籍没为官奴婢,废刑是剥夺为官吏资格的刑罚。

秦代的这些刑罚,多半野蛮而残酷,而且由于法律过度严苛,百姓触犯法律的情况就较为多见。据记载,秦代的囚徒大约有百万之众,占当时全国人口的比率是相当高的。但我们并不能对此苛责太多,毕竟秦代还处于封建社会初期,中国的封建法制化路程才刚刚起步,必然会有其固有的缺陷。

秦朝的法律事务是由一系列的机构来处理的,皇帝是全国的最高决策者,在司法方面亦不例外。皇帝不仅主持修订各类法律法规,而且还常常发布诏书,修改和补充法律条文。

一般情况下,各类案件都由各级司法机关处理,但对于一些涉及王室或政治纠纷的大案要案,皇帝要亲自审理。例如,嬴政对嫪毐案和吕不韦案,就是亲自审理的。

在皇帝之下,三公同样负有司法责任。丞相有弹劾百官的权力,御史大夫有考查、监督和弹劾之权,国尉在军事领域也有一定的司法权力。但秦朝正宗的最高司法机构是廷尉,其最高长官也被称为廷尉,位列九卿。

廷尉职责重大,要处理全国范围内的法律事务,上对皇帝负责,下统各级地方司法机关。廷尉之下,是各个郡的郡守,当时的郡守兼有司法职务,是地方司法的最高领导者。郡守上承皇帝或廷尉,下启县令,起着重要的桥梁作用,是秦代司法的最核心环节,大多案件到郡一级就能处理完毕。在郡中,有大量的官员如郡丞、功曹等,帮助郡守处理本地的各类司法事务。

郡守以下是县令,县级的司法设置类似于郡,也起着桥梁作用,县令也有一批属官帮助自己处理司法事务。县级以下的乡、亭等,也都有一定的司法职责,如刘邦任亭长时就曾押运过犯人。可见,秦朝的司法体系是相当完善的,是一套从皇帝、廷尉经郡县长官直达地方的垂直管理系统,有着较高的办事效率。

秦朝的法律详尽,对具体案件的审理,必须要经过一定的司法程序。例如,秦律规定,诉讼可以由当事人发起,这种方式称为“劾”。但一般情况下诉讼都是由基层小吏代理,将情况上报县官,这种方式被称为公诉。此外,官府还规定了案件的受理范围。例如,秦法规定,被贼人所伤、被他人盗窃等案件属于“公室告”,而那些儿子偷家里财产、父母伤儿女和所属奴婢等案件属于“非公室告”。官府只受理那些公室告,非公室告不予受理。

为了确保案件的审理能反映实情,秦律规定,获取犯人的口供时,最好不要对犯人动刑,而要智取,这样获得的口供真实性才高。同时,秦人也非常重视对案发现场的勘查与研究,执法官常常亲临现场,记录案件的详情及现场状况。从现存秦简中看,当时的记录还是很详细的,包括受害人的服饰、外貌特征、受伤部位,作案人的残留物品以及周围人的旁证,等等。

如果被告对判决不服,可由本人或其他人提出复审。此时,法院必须对案件进行重新审理和判决。一般情况下,秦国实现三审终审制,即只有两次复审机会,此后不得再次申诉。

秦律以严苛的连坐制度而闻名,但秦国的连坐不适用于百姓,一般官员也会受到百姓的监督,成为连坐的对象。低级官员也要相互监督。这样,秦律就起到了鼓励和强迫他人检举揭发的作用,那些隐瞒不报的人会受到和犯罪者一样的处罚。大多情况下,秦人严格遵守法令来判案,“事皆决于法”。嬴政一生中从未下过大赦天下的命令,因此秦朝的囚徒数量惊人,所以才有“天下苦秦久矣”之说。