原创 王磊光 文学报

40年

回眸

对于一张以文学命名的报纸来说,40年的岁月,是时光的丰厚馈赠,更是一往无前的动力所在。40年激流成曲,奔腾而来,它属于每一位文学读者,属于每一位作家,承载时代的记忆,蕴藏关于未来的想象。生机之中,有着大众波澜壮阔的内心,也回响着属于文学的浪潮。我们约请多位作家回望一起走过的温暖旅程,也为自过去延伸向未来的这份友情留下文学的见证。

远在远方的风比远方更远

王磊光 / 文

作家

大约是2011年冬天,我正在考虑硕士论文的选题。碰巧在《文学报》“新批评”栏目读到一篇以客问主答形式写作的批评文章,是郜元宝教授的《中国作家才能的滥用和误用》,顿时激动不已。我觉得我们的阅读感受在很多方面是相通的。说自己与一位知名学者感受相通,真是大言不惭。但这于我,又确实是真切的,差点被这篇文章点燃。为何不以郜老师提出的问题和话题作为起点,展开系统研究和讨论呢?当我把这个想法告诉身兼作家和批评家身份的葛红兵老师时,葛老师说:“元宝的文章写得精彩,但这些都是直观式的,感悟式的,没有办法验证和论证。”

葛红兵老师用一句话就打消了我想做这样一篇硕士论文的念头。在此之前,我一直都在做着小说梦,也写了许多充满个人体悟的阅读笔记,但除过本科论文,似乎再也没有正儿八经地写过一篇文学论文。葛老师向来思维敏捷,动作又匆忙,这次谈话像很多次谈话,是简短的,但就是这次简短的谈话,就是这么一句话,立时便让我对于批评与论文的区别,对于二者在学术活动中的不同心领神会。

若干年后,我在大学中文系教授创意写作和文化研究,对于文学创作、文学批评和文学研究三者的关联,及其不同的地位和命运,自然有了更为近身而深刻的体会。文学创作与文学批评有一种天然共生的关系,要学习写作,首先必须学会像作家那样展开批评性阅读,而要写出有质感的批评文章,比有兴趣于作品的意义阐释更优先的是,要对作家是怎么写作的这件事充满探索的热情。而文学批评与文学研究的天然联系,更是早被许多人论及,用不着我在这里搬弄了。在上个世纪三四十年代,创意写作能在美国的大学里扎下根来,终于成为高校教育的一部分,新批评流派起到了至关重要的作用,正是它,为文学写作和文学研究,为写作教育和文学教育的沟通搭建了桥梁。

据说现在中国已有十几所高校自主增设了创作方向的硕士学位,有一百多所高校开设了创意写作方面的课程,但其实我们都明白:写作作为学科在学术体系中的弱势与困境,并未发生根本性改变。因为中国并没有“新批评”这样一种东西——新批评的时代在美欧也早已过去了,或者说,当今中国大学的文学批评,很难扮演沟通、调和写作与研究二者关系的角色。原因很简单:真正意义上文学批评,在今天的学院里也同样是“泥菩萨过河”。中文系虽有名为 “文学批评”的课程,其实导向还是如何做文学研究,至少是为文学研究做知识、理论和规则上的准备。一些顶着“评论”“批评”等帽子的学术刊物,也甚少发表充满直感、激情、自由精神、内在诗意和创造性的批评文章,更多的是刊载有着丰富史料、支撑理论和严密论证的学术论文。《文学报》《文艺报》《中华读书报》等报刊,虽然发表立足于个人体验的批评文章,但通常不能被计算为学术成果。

与此相呼应的是,学院批评中像郜元宝那样专情和求真的已是凤毛麟角,绝大部分的文学批评,不是言不及物的友情表扬,就是过度学术化。

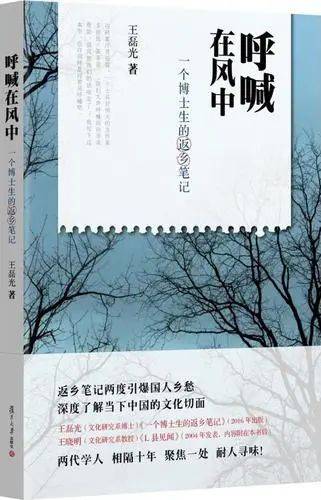

《呼喊在风中:一个博士生的返乡笔记》

王磊光 / 著