清晨7时50分许,太阳刚升起不久,柳州市区气温28℃左右。在南宁铁路局柳州南编组站,阳光使得钢轨、枕木、道砟快速升温。温度计显示,这里的气温已快速跨过了35℃,铁道线上一群小伙子,开始了他们一天的工作。

这样的水每天要喝掉4瓶。

1

汗水成就“泥匠”

上午8时许,在三场缓行器工区,24岁的黎杨凯带着班组的同事出发了。他们得用缓行器仅有的40分钟“窗口期”,对缓行器进行除尘作业。

柳州是湘桂、黔桂、焦柳三大铁路干线的会合点,各个方向来的列车,到柳州后,根据各节车厢下一站的不同去向,在柳州南编组站解编并重新编组列车。在这过程中,车厢的突然减速或起步,会将车厢里的矿粉、煤粉、铁屑等残留物,撒落到钢轨上帮助车厢减速的“缓行器”上。这些粉尘很容易给电务设备造成机械卡阻和电气短路,危及行车和作业安全,必须及时清理。

黎杨凯和同事们常被编组站的兄弟们称为“泥匠”。随着他们手中除尘风枪的开启,缓行器上附着的粉尘被迅速吹落,同时也扬起了漫天尘霾。40℃上下的气温里,汗水浸湿的衣服很快粘满了粉尘,“泥匠”实至名归。

陆星任和搭档每天都要推着钢轨探伤仪,在30多组道岔上来回为钢轨探伤。

2

穿透鞋底的灼烧

“泥匠”们的工作,在高温天气里只是一道“开胃小菜”,短短半小时便告结束,真正的体力活还在后头。

上午9时,陆星任和搭档抬着40公斤重的数字钢轨探伤仪,在柳州南二场北端道岔群上已经走了几个来回。

列车在钢轨上运行时,各种振动都有可能让钢轨内部发生看不见的损伤,钢轨探伤仪就是专门用于“诊断”钢轨的。陆星任和搭档每天要推着钢轨探伤仪在30多组道岔上来回探伤。每换一次道,他们都要把探伤仪从钢轨抬下,再抬到另一条钢轨上。

还没到中午,钢轨的温度已经接近50℃。推送探伤仪走在上面必须小步快走,因为脚踩在钢轨上面的时间长了,灼烧般的滚烫感便会穿透鞋底直达脚掌。每天,陆星任的行走步数都超过2万步,基本上都是踩在钢轨上。

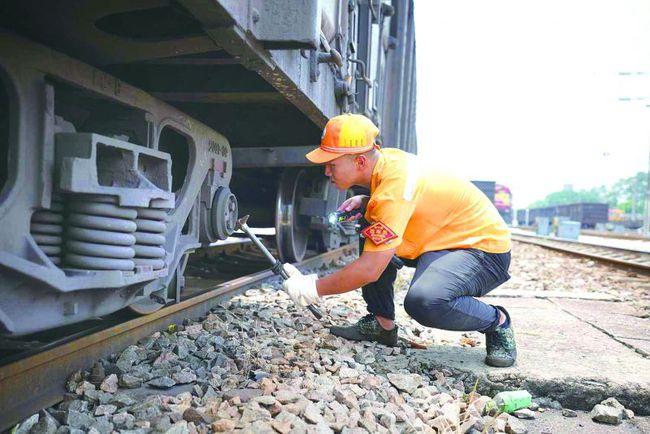

正在检查火车的张启栓。他每天要这样下蹲超过1800次。

3

喝5升水不用上厕所

柳州南编组站是广西最大的编组站,日均办理车数达1.3万多辆,这里最常见到的身影就是调车员。

又一列货车重新编组。25岁的张艺霖迅速“挂”在一节车厢上,充当火车司机的“眼睛”和“耳朵”,指挥像长龙一样的货运列车进行编组。

正午的阳光下,黑色的货车车厢被洒得烫手,即使偶有微风吹来,也会被旁边的火车完全挡住。人“挂”在车厢上,就像一块肉挂在烤盘上。

列车编好组后,要驶向出发场了,张艺霖才从车上跳下来。利用调车的间隙,他得赶紧喝上几大口水。在这样的夏天里,他每天至少要喝掉5升水,但基本不用上厕所,因为水全都出汗蒸发掉了。

前后左右都是被太阳晒得滚烫的的火车车厢。

4

一天弯腰2700多次

编好组的列车在出发前,还得进行全车检查。午饭后,已在检车员岗位上工作4年的张启铨又接了一列车。此时正是一天中最热的时候,钢轨、道砟和车厢都被烤得发烫,温度超过50℃。

要给这些滚烫的钢铁“巨龙”做“体检”,张启栓得在逼仄的间隙里不停地弯腰、蹲下。一天下来,他要弯腰2700多次,下蹲1800多次,累计步行超过10公里。

有些车型的车底部距离地面仅50厘米,张启栓需要趴着爬进车底进行检查。记者采访时,他的工作服居然被车体刮破了,后背被撕开了一个大口子,所幸没有伤到皮肉。

“正常,小事!”小张笑了笑,换上了同事送来的工作服,并且拒绝拍下这一“糗态”。