60多年过去,那测试放射性元素的安检门仍在。无论谁身上只要带着1个毫西弗的放射性元素走过,它依然会“哔哔”叫响。

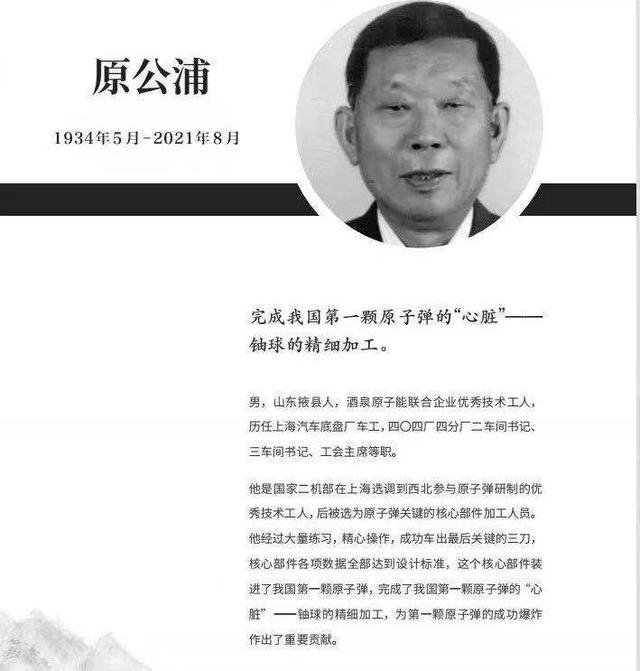

一不小心,他成了中国第一个手捧铀球的人

1964年4月30日,对原公浦和404核基地来说,是一个历史性的日子。

上午离家出门前,他欲言又止,最后对已经调到404同一分厂的妻子郭福妹交代说:“我上班去了,你要把女儿带大。”

这夫妻间不到生死关头不会轻易说出口的话,让妻子瞬时感到了前所未有的重量。她不敢问,眼泪已经一下子下来了。

原公浦后来向记者承认,妻子是被他从上海“骗”到404的。404建厂完成后,为了稳定队伍,厂领导鼓励已成家的员工把家眷也动员到厂里来。原公浦当然想念妻子,在领导的“指点”下,他给妻子写信说:“我们这里生活条件很好,就是风大,水吹草低见牛羊,牛羊肉经常吃,牛奶当水喝。”当时,即使在上海要订一瓶牛奶,也是要凭生孩子或生重病的医院证明才行。

丈夫的召唤,郭福妹期盼已久,就这样千里迢迢来到了金银滩。但迎接她的不是水草丰沛、牛羊成群的边塞风光,而是一间简朴得不能再简朴的屋子,一桌一床两张凳子。郭福妹很满足,这间屋子里有他的丈夫,就是她的家了。

但原公浦在家的时间并不多,因为精加工岗位“大练兵”紧锣密鼓开始了。按核工业部门的规定,有放射性岗位每天工作时间不能超过6小时,但为了苦练本领,原公浦常常两个班一起上,一干就是12个小时。下班了,还要坐半小时的小火车才能回到家。一进家门,他常常累得只能倒在床上。

最初,没有人告诉原公浦究竟要他干什么,只让他从车钢球开始练,车出的钢球堆满了车间的一角。技术状态稳定后,再用与铀球材质相近的铀238做成的圆球来练。1964年初,404还从全国海选技术最精湛的车工来比武,最后确定原公浦为主刀手,他要车的是原子弹铀球。

原子弹的铀球到底是什么?加工铀球这么难吗?当然。它是原子弹的核心部件,材质就是大名鼎鼎的铀235。铀是自然产生的最重的金属,有硬度强、密度高、可延展、有放射性等特征。

一颗铀球,是由一模一样的2个半球组成,半球并不是实心的,还有一个内球,内球里用来装核爆时的点火中子源。每个半球的内球和外球的同心度必须高度一致,同心度的误差不能超过1. 5μ,也就是不能超过0.0015毫米。而外球的光洁度是最高标准,精度要求达到一根头发丝的8分之一。正因为铀球的硬度如钢铁一般特别硬、精度要求特别高,所以加工时纵向的进刀量深度不能超过20丝,也就是0 .2毫米;横向的走刀量不能超过15丝,也就是0.15毫米。加工一个内球,至少要花三四个小时。而加工一个铀球,大约需12小时。

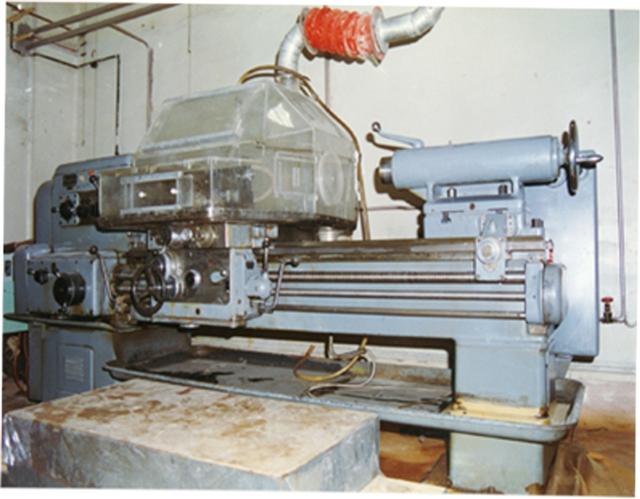

为什么加工铀球时必须对进刀量、走刀量卡得这严?他使用的机床不是普通的车床,而是从东欧国家进口的特种球面机床,这样的球面机床,当时全国只有2台,一台在北京,一台在404。因为铀球的精度要求特别高,因此在加工时不能使用普通的夹具固定铀球,只能使用真空泵吸住铀球,如果切削强度过大,真空泵就吸不住铀球了。

记者采访404时,有幸瞻仰过原公浦当年使用的这台功勋卓著的特种球面机床。原公浦告诉记者,机床确实还是那台机床,但为了便于参观,“环境”改变了。当时,这台机床是封闭式的,只留两个手可以伸进去的操作孔,还有一个玻璃窗用以观察,为的是尽可能减少铀235放射性元素外泄。

记者请教原公浦,加工铀球时,什么最难?他说,从技术上来说,保持内球和外球的同心度一致最难。尤其是加工到内球的顶点,横向的走刀已经到头,不能再走了,纵向的进刀必须以“丝”的精度来完成绝杀。

在向铀球发起最后冲刺的3个月里,身高1米7的他,体重瘦到90斤。郭福妹发现他半夜里时常说梦话,可见其心理压力之大。404所有人都知道铀235极其金贵,不,它比金子贵多了,1克铀235价值4000元,那时1克“四九金”不过几元。不仅如此,从1954年中国发现第一座铀矿以来,它汇聚了几万名科研人员和工人师傅10年的心血。车间里曾有位师傅不小心将一个铀球擦碰了一下,因为担心产品报废,车间里所有的人都哭了,那个年代的工人师傅的责任感真是天一样大啊!