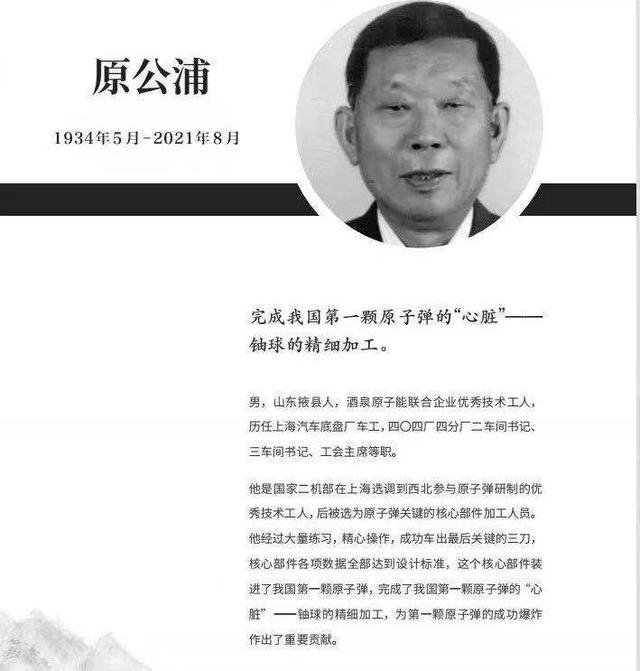

据中核集团微信公众号消息,2021年8月22日6时57分,我国第一颗原子弹核心部件铀球的操刀人原公浦因病在上海逝世,享年87岁。

57年前的10月16日,在中国罗布泊升起的蘑菇云,宣告了一个百年来积贫积弱备受帝国主义凌辱的民族一定要自立于世界民族之林的决心。

加工这颗原子弹的铀球的,是一位来自黄浦江畔的青年工人师傅。

“我姓原,原子弹的原,我注定是和原子弹有缘分的。”后来,原公浦应邀做报告时,常这么介绍自己。

他主刀加工铀球时,年方30岁,正青春年华,已是6级技师。

在我国第一枚原子弹爆炸57年后,这位年近米寿的老人告别了他热爱的家人,回归大地。

“革命青年是块砖,党要你放在哪里就放哪里”

当年,原公浦下决心告别妻子奔赴大西北时,并不知道自己是去造原子弹的,只是出于朴素的想法:“革命青年是块砖,党要你放在哪里就放哪里。”

原公浦当时所在的上海汽车底盘厂,是浦东地区少有的公私合营大企业,因而承担了向核工业输送2名急需的高等级技术工人的任务,

1959年7月,他和妻子郭福妹结婚才3个月。回到家,他觉得开不了口。直到临出发前一周,才对妻子说了。守寡多年的丈母娘知道女人一个人过日子的苦:我刚刚拿囡五嫁拨侬,侬就要去大西北。我囡五哪能办?

郭福妹的眼泪下来了。原公浦比她大5岁,是她的师傅。她晓得新婚丈夫是16岁从山东掖县到上海来“学生意”的苦出身,忠厚老实、勤奋聪明、上进正派,是可以托付终生的男人。娘家人都看好这段姻缘,郭福妹的阿姨还让出了自家的住房,让侄女做婚房。想到这里,郭福妹擦了擦眼泪,上街买了一斤半咖啡色粗毛线,赶在原公浦出发前为他织了一件高领毛衣。“大西北老冷的”,这是当时上海人对大西北的全部印象。“大西北再冷,我男人不好冷的。”晚上,郭福妹在灯下一边赶织毛衣,一边想。

他留给家里的信箱地址是“兰州XXXX号信箱”,实际上人是在西宁西北100多公里的金银滩。

金银滩这名字起的实在好,但踏上金银滩的原公浦发现,金银滩其实是戈壁滩,404核基地连厂房和宿舍都没建好。所有人都住帐篷,边建设边科研。“那时风实在是大,一阵风刮过来,就连帐篷都刮跑了。帐篷刮跑了不怕,专家最怕的是研究图纸被吹跑了,那心血都白费了,还可能泄密。”原公浦说,“我就见到大风把帐篷、把被子一股脑儿都刮跑了,但没人去追,仔细一看,人都扑在图纸上。帐篷刮跑了可以捡回来,图纸刮跑了就捡不回来了。”

粮食紧缺,他和同事还会一起背个筐,到二三十里外的荒漠去挖骆驼草籽,将它和面粉、青稞粉一起拌着吃。那时候,他会不由自主地想起老单位上海汽车底盘厂的食堂,一个肉丸三鲜火锅才2角5分,12元钱一个月的伙食就有鱼有肉很好了。1956年他考出5级工,工资是75.28元,这在年轻人里绝对算是高工资了,养4口之家都没问题。

而这一切,只是为了一声召唤,都留在离他逾行逾远的黄浦江畔了。而横亘在召唤和现实之间的,是他之前未曾想到过的困厄和挑战。

其实,这支队伍中的哪个人,不是这样呢?

戈壁滩上,水也极度紧缺。运水车每天要到几十公里外将水拉来。建厂时,每人每天只能分到一茶缸水,喝水、洗脸、洗衣服、洗袜子都是它,就是洗成泥浆一样仍舍不得倒掉,一定要将它泼在床底下,好让空气湿润一点。那时候,除了吃顿饱饭,最奢侈的心愿就是有朝一日能舒舒服服洗个热水澡。

等到厂区建成,冲淋房建成,原公浦他们又为洗澡犯了愁:不是没水洗澡,而是必须天天洗,有时水洗还不行。他们加工的是核材料,每天下班出车间前必须全身清洗,不带一丁点放射性元素出厂区。但放射性元素有时很难洗,实在水洗不掉,只能用黄沙、石油,甚至特殊的酸性物质来洗身体。用酸性物质洗过后,人的表皮会红肿受伤。如果出车间时,测试放射性元素的安检门还“哔哔”直叫,那就必须回头再去重洗。