4月30日上午,从公安部派驻404的处长到404负责保卫的副厂长一个个找原公浦谈话,都是一个意思:铀球比生命还要重要,不能出任何偏差,必须百分百完成任务。中午12时,原公浦穿好三层防护服,带上双层乳胶手套,和组长何绍元、助手匡炳兴一起走进他的28号工作间。404厂长周秩、总工程师姜圣阶、车间主任祝麟芳和保卫干部都守在门外。

铀球装上真空吸盘后,原公浦突然紧张了起来。也许是进刀力度把握不准,铀球突然从吸盘上脱落,“哐”地一声一下子掉在切屑盘里!这是从来没有发生过的事!工作间里的3个人都惊呆了,原公浦更是几乎本能地不顾一切地用双手捧起了铀球!

“我担心铀球是不是摔坏了!”原公浦说。所幸的是,经技术部门反复检查,铀球安然无恙。

是当场换人,还是明天继续干?

周秩和姜圣阶是了解原公浦的,他俩没有批评原公浦,而是信任地宽慰他:“小袁,你就是太紧张了,你的技术是绝对没有问题的。”

姜圣阶让郭福妹冲了一杯牛奶传递进来,让原公浦喝下定定神。

原公浦用吸管喝下牛奶,镇定多了,他请求马上回28号工位继续加工。

球面机床再次转动。

午夜,原公浦说,“我要加工最后3刀了。”

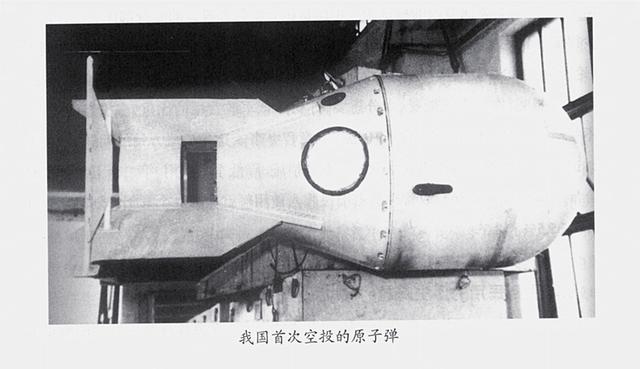

这是最关键的3刀,车多了,铀球就可能报废了;车少了,有可能产生硬化层,影响原子弹爆炸,因此必须丝毫不差。一刀一丝,一刀一丝,一刀一丝,最后3刀,削出了一个闪耀着淡淡的金黄色的铀球。

5月1日3时许,中国第一颗原子弹的铀球诞生了。

“原三刀”也由此而得名,57年后,这3个大字依然挂在他家陈旧斑驳的墙面上。

他加工了10颗原子弹氢弹核心部件

1964年10月16日下午3点,那颗原公浦双手捧过的铀球,在西北大漠化作天地惊雷。

在404核基地工作的几十年里,原公浦还加工了我国第一颗氢弹,以及平爆、空爆和第一颗用潜射弹道导弹运载的原子弹的核心部件,前后总共10颗。

“用铀235做的铀球,和用钚239做的有什么不同?”记者问他。

“铀235很重,我感觉它比金子还要重,它氧化的过程很慢;钚239是很活泼的裂变材料,它是自带温度的,捧在手里是热的,它的氧化过程相对较快,时间一长它会变成古铜色。”

原公浦在央视接受专访时,主持人问他:原子弹的铀球有多大?他回答:“这不能讲,这是国家机密。”

我们只能猜测,它可能比排球小一点吧?

1973年2月,他加工一颗氢弹的核心部件时,工具一不小心戳穿了左手戴的铅手套虎口处。当时,他感觉问题不大,自行用水冲洗了伤口,没有去卫生所治疗。10年后,受伤的虎口处开始疼痛,且出现了不明的小硬块,他只得去404的卫生所求诊。

当年为他医治的医师沈慧炯告诉记者:“我一看吓一跳,马上给他动手术,挖得比较深,发现有铁屑状物,第一次挖掉一点肉,发现它有放射性,挖少了,再挖了第二次,检测后才发现,是钚金属及其化合物。”

钚的半衰期是2.4万年。钚金属及其化合物竟然在他体内伴随了他10年。

原公浦夫妇告诉记者,当年单位每次在戈壁滩上开大会,最后领导都会铿锵有力地强调:“党和人们是不会忘记你们的!”

“党和人们是不会忘记你们的!”这两位善良淳朴的老人把这话记了一辈子。

作者:郑蔚

编辑:赵征南

来源:文汇网