子弟大加分封以保护周王室。这与周人操控全国的政治意图相合。其三,因政治需求改封诸侯国。周代的封建诸侯国不少因政治形势的需求而迁徙改封。如虞侯改封宜,笔者根据唐兰先生《“宜侯矢篇”考释》、杨向奎:《“宜侯矢篇”释文商讨》、曹锦炎《关于“宜侯矢簋”的几点观念》、周宝宏《西周青铜重器铭文集释》⑥的研讨效果,将其铭文收拾如下,

尽管各家在释读“宜侯矢墓”的铭文中,有的观念纷歧,比方说唐兰先生的“虞”字释读,许多学者以为是“虔”字,曹锦炎先生则取日本白川静先生的“虎”字说。可是铭文却告知咱们,周王改封现实的存在。至于虞侯为什么改封到宜地?杨善群先生以为,康王把吴王周章之弟虞仲的承继者,由“周之北故夏墟”改封到江南丹徒,是由于周公东征占据了北、东、南三方的大片疆域,为了加强太伯、仲雍在今江苏姑苏的吴的西北方的军事防护,故而又把虞侯改封到宜。其四,量体裁衣的操控战略。周人克商仅仅操控全国的“邦”的替换。树立的“周王朝”绝不仅是周邦,而是其时的“全国”,这个全国便是周邦与全国万邦并存。周邦是皇帝的邦,万邦则是灭商前存在的小邦和周人分封的诸邦。尽管

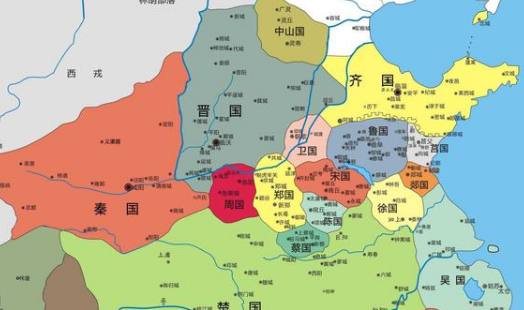

如此,这些万邦并不具有咱们今日处于国际社会的认识。可是正如王国维先生所言“自殷曾经,皇帝、诸侯君臣之分不决也。……逮克殷践奄,灭国数十,而新建之国皆其功臣、昆弟、甥舅,本周之臣子;而鲁、卫、晋、齐四国,而又以王室至亲为东方大藩,夏殷以来古国,方之蔑矣。由是皇帝之尊,非复诸侯之长而为诸侯之君……盖皇帝、诸侯君臣之分始定于此。”②周代君臣联系的树立,使周王能够根据诸侯的体现进行赏罚。“春省耕而补缺乏,秋省敛而助不给。……一不朝,则艇其爵;再不朝,则削其地;三不朝,则六师移之。”这无疑加强了周王对全国万邦的操控。但另一方面,周王也答应诸侯量体裁衣的树立治国方针。

鲁、卫两国由于封地在殷地又取得很多的殷遗民,故而其治国“皆启以商政,疆以周索”而晋国则是“启以夏政,疆以戎索”。周法和戎法,据杜正胜先生研讨“周法”或许是孟子所言的“百亩而彻”的彻法,主要以征粮为主,而且还兼有征布和力役。晋国的“戎法”,或许便是以全年总收入的多寡为纳税规范的贡法。周人量体裁衣,因民而治的方针,缓和了操控阶级与被操控阶级的对立,有利于安定政权。杨宽先生以为,分封给鲁的“殷民六族”、卫的“殷民七族”、晋的“怀姓九族”都是殷的世臣大族,周公把他们分封给诸侯国的意图是让封君带到远处封国,使其成为封国的‘国人’,这样既能够消除他们在原住区域的要挟,一起又能够被封君使用,作为操控封国政治上和军事上的支柱。

综上所述,周人经过分封准则,树立了公、侯、伯、子、男的诸侯等级政治系统。诸侯国的树立,既为各国令郎集体的呈现供给了政治条件,一起也决议了不同诸侯国各令郎的政治等级。