杨坚树立隋朝后,依照内史崔仲方的主张,废弃北周实施的模仿《周礼》的六官官制,代之以新的职官准则:“置三师、三公及尚书、门下、内史、秘书、内侍等省,御史台、太常、光禄、卫尉、宗正、太仆、大理、鸿胪、司农、太府、国子、将作等监,左右卫、左右武卫等府。”树立以尚书、门下、内史三省以及尚书省六部为中心的朝政安排,以强化中心集权和康复汉族王朝官制的传统。下面趣前史小编就为我们带来具体的介绍,一同来看看吧!

尚书、门下、内史三省制是隋代中心官制的中心。三师、三公尽管位置崇高位居一品但实际上仅仅荣誉。隋代尚书省的位置很高,《隋书·百官志》说“尚书省,事无不总”,反映了它作为最高国家行政机关的位置与权利。

简介

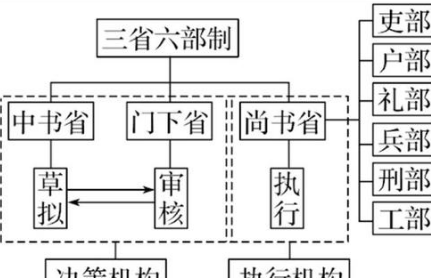

三省六部制是中国古代封建社会一套安排紧密的中心官制。它始于隋朝五省六曹制,建立于唐朝,尔后一直到清末,六部制根本沿用未改。三省指中书省、门下省、尚书省,六部指尚书省部属的吏部、户部、礼部、兵部、刑部、工部。每部各辖四司,共为二十四司。

在开展过程中,安排形式和权利各有演化,至隋,才整齐划一为三省六部,首要掌管中心政令和政策的拟定、审阅与贯彻执行。各不同时期的统治者做过一些有利于加强君主专制的调整和弥补。

开展概述

三省六部制是西汉今后长时间开展构成,至唐朝正式建立的一种政治准则。

尚书省构成于东汉(时称尚书台);中书省和门下省构成于三国时,意图在于切割和约束尚书省的权利。

汉成帝置“四曹尚书”,即常侍曹、二千石曹、民曹、客曹尚书。尔后世六部尚书之滥觞。宋郑樵《通志·职官略》三《尚书总序》:“汉成帝初置尚书五人,其一人为仆射,四人分为四曹。常侍曹,主公卿;二千石曹,主郡国二千石;民曹,主凡吏民上书;客曹,主外国夷狄。”

汉光武帝刘秀在尚书台设三公曹、吏曹、民曹、客曹、二千石曹、中都官曹等六曹尚书,为六部前身。西晋时,有吏部、殿中、五兵、田曹、度支、左民六曹,属尚书省。

1086年,北宋反变法派执政,改为三省一起议事,奏请取旨,分省治事行下,实际上使三省合一,后习惯上常总称三省。南宋公元1129年,又实施三省合一,二十四司也时或省并,如1129年以礼部兼主客,祠部兼膳部,兵部兼职方,驾部兼库部,比部兼司门,工部兼虞部,屯田兼农部等,还省并若干寺监入六部。公元1163年,又进一步省并六部部属诸司,如以司封兼司勋,礼部兼祠部,兵部兼驾部,都官兼比部,工部兼屯田等。

辽代南面官体系中,设三省六部(其间“中书省”初名“政事省”),设官同于宋制。金、元、明只设一省六部,一省,金为尚书省;元、明为中书省。1380年明朝罢中书省,分中书省之权归于六部。至此,六部替代了三省六部制。