家暴行为治得好吗?

最高人民法院中国应用法学研究所的研究员陈敏在《涉家庭暴力案件审理》一书中将家庭暴力的施暴人分为三种类型:

一、偶犯型施暴人。这种类型偶尔施暴,后果一般不严重。这一类型如果愿意接受认知和行为矫治,预后效果不错。但是,如果任其发展为一种固定的行为模式,这一类型则可能从偶犯型逐渐转变为两副面孔的施暴人。

二、两副面孔型施暴人。施暴人中的大多数,善于伪装。在社会上温和、平静,能为别人着想;在家庭中要求遵循男尊女卑的传统,以暴力行为使受害人服从。这一类型明知故犯、逃避责任,不到万不得已,不会主动求治。因此,他们接受认知和行为矫治的同时,必须有违法便受惩罚的压力,否则效果并不好。

三、疯狗型施暴人。这一群体不乏反社会人格和精神病患者。反社会人格的暴力行为严重,可能因虐待家人情节恶劣、伤害家人致残或致死被判刑,也可能被妻子以暴制暴杀死。而因患精神疾病而对他人施暴的人,占比非常小。

陈敏总结道,这三种类型的人数在社会上呈正态分布,即第一、第三种类型的人少,第二种类型的人多。

张智慧则发现,向“白丝带”求助的男性施暴者中几乎没有疯狗型施暴人,大多数都是第一种类型——正与伴侣处于恋爱关系或者婚姻早期,而且暴力行为并不是非常严重。如果这些人接受专业、及时的辅导和干预,暴力行为将会明显减少甚至消失。

“白丝带”曾在2019年9月开展了一次“家庭暴力施暴者矫正辅导试点项目”,起初共有8位施暴者参与活动,后来有人退出,也有新人加入。

他们每周六聚集在北京,进行长达6、7个小时的讨论:结合自己的相关经历,一起讨论、反思“支配性男性气质”;认识家暴的本质、规律及伤害;学习处理情绪和沟通。

2020年2月,这一累计超过80个小时的活动结束的一个月后,“白丝带”公益组织向施暴者的伴侣发放了《小组成员伴侣反馈表》和《小组成员暴力变化频次表(伴侣反馈)》,用以检测项目的效果。

结果显示,除了小组中的暴力行为比较严重的那位成员外,其他人的暴力行为出现了明显的减少,个别人的暴力行为消失。

这个结果令人感到惊喜,但项目负责人方刚也指出了其中存在的问题,例如,这一项目只对轻微型施暴者有效,而应对施暴程度严重的类型,效果并不明显。

张智慧坦言,目前在中国,除了法律手段,还未有专业的组织或者方法来应对较为严重的施暴者,如疯狗型施暴人。

据“橙雨伞”公益组织介绍,“RSVP”((Resolve To Stop The Violence)即“决心制止暴力”,成立于1997年,是美国第一个针对有暴力犯罪史的男性监狱改造项目。

项目成员需要严格参与每天8小时、每周5天的活动,他们围坐在一起,思考和梳理自己的错误行为给自身、家庭和社区所造成的伤害,并学习如何处理和修复伤害。其中,还有一项颇为重要:倾听家暴受害者的讲述。

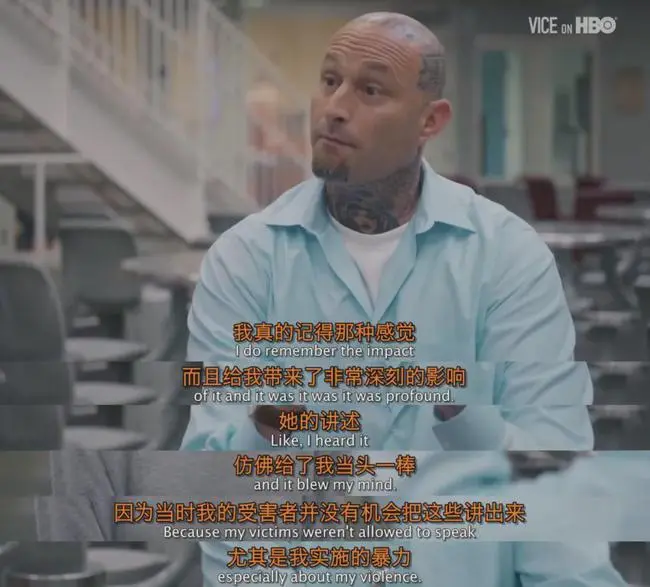

吉米·埃斯皮诺萨在接受RSVP学习之前,有长期虐待女性的历史,而他现在是RSVP项目的一名推动者。他向记者描述了第一次听到女性受害者亲述时的感受。(图文说明来自“橙雨伞”)

据“橙雨伞”消息,2005年的数据显示,与旧金山国家监狱整体平均水平相比,16周的RSVP学习使暴力犯罪者出狱后一年内的再犯率降低了82%。

相对于发展较为成熟的RSVP等项目,国内针对暴力犯罪者的专业矫治仍是一片空白。

当他们加入反家暴进程

“白丝带”负责人表示,自2010年开通求助热线以来,每年大约会接到四五百人的来电,其中只有二三十人是施暴的男性。

“而这二三十人当中,持续打电话的人很少,能够出现在线下活动中的就更少了。一方面。他们没有认识到自己错了;另一方面,男性不愿意求助,觉得求助的话等于承认自己是弱者。他们没有下决心改变,动力不足。社会机制里没有鼓励他去改变。他们也不敢相信自己能够改变,但实际上有的人还是能改变的。”张智慧告诉大白新闻。