儿子白礼睿的卧室里,白色墙壁上有一幅涂鸦——阳光白云下,小鸟和人类和谐共处,象征着一家三口的三个小人站在草地上,面带微笑看向一棵大树,树上写着“垃圾分类,从我做起”。这幅笔触稚嫩的简笔画是白礼睿还在读小学时留下的,当时洪文劼刚进入垃圾分类科工作,白礼睿耳濡目染也画出这幅涂鸦作品,洪文劼觉得,这是一家人与垃圾分类结下不解之缘的象征。

都经得住他的“考评” 家里每个垃圾桶

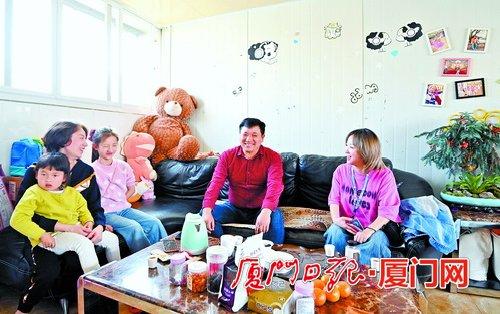

●出镜家庭:陈世芳,43岁,厦门市垃圾分类中心暗访考评组岛内组组长;妻子李真真,39岁,餐饮行业从业者;大女儿陈渏欣,12岁,六年级学生;小女儿陈岢欣,3岁。

家庭住址:思明区屿后南里

●未来愿景:祝祖国繁荣昌盛,祝厦门市垃圾分类工作更上一层楼,祝我们的小家更加温馨幸福!

文/厦门日报记者 柯 笛 图/厦门日报记者 林铭鸿

走进陈世芳家,入目可见垃圾分类做得井井有条。客厅一个桶,门上两个袋,“小袋子装废弃口罩,大袋子用来装低值可回收物,垃圾桶里扔其他垃圾。区别开来,大家都不会扔错。”陈世芳介绍说,阳台上成捆的纸皮纸箱等可回收物整齐码放,定期拿去废品收购站卖掉,也是一笔小收入。

作为垃圾分类暗访考评工作的岛内组组长,陈世芳需要面向6个组员派发任务,对岛内15个街道的小区、沿街店铺、垃圾转运点等场所进行暗访检查,考评垃圾分类的各项工作,转运点划线情况、收运分类准确率、垃圾桶是否摆放整齐。出现突发状况,他还要及时对接处理,同时依次审核组员上传到系统的考评报告。

妻子李真真说,垃圾分类工作把陈世芳锻炼成一个眼里容不得沙子的人,对家人也严格督促垃圾分类。一次,陈世芳在客厅的其他垃圾桶里看到橘子皮,马上追问:“谁扔的?”揪出“罪魁祸首”后,让对方把橘子皮捡起来,还要批评教育。李真真说,此前,家人对如此严格的垃圾分类也有排斥情绪,认为何必对家人这么严肃较真?现在家里每个人都养成习惯、自觉分类,家中每个垃圾桶都经得住陈世芳的“考评”。

去年,厦门开始细分低值可回收物,陈世芳70多岁的母亲也开始提高自我要求,酸奶瓶、酱油壶空了,都会简单冲洗后再放到家中的低值可回收物袋里。家人的变化陈世芳看在眼里,家人的支持让他倍感欣慰。“虽然垃圾分类暗访考评是工作,但垃圾分类是生活。”陈世芳说,“把暗访考评带进家庭里,就是把工作带进生活里,影响着家人一起养成垃圾分类的好习惯。”

陈世芳是党员,在职党员到社区“双报到”时,针对垃圾分类也积极建言献策。他们一家居住的小区里有个大件垃圾临时堆放点,时常有人把装修建筑垃圾随手扔在空地边,由于没人收运,越堆越多,小区居民很有意见。陈世芳把情况反映到小区物业,多次建议、商讨后,物业决定,把原本开放式的大件垃圾临时堆放点改为封闭式的,居民堆放大件垃圾前需要向物业预约开门。“春节后至今,随意堆放建筑垃圾的乱象果然减少了。”陈世芳欣慰地笑了。垃圾分类正在不断地让生活环境越来越好。

家人之间“突击问答” 加深巩固垃圾分类知识

●出镜家庭:林玉燕,42岁,市垃圾分类中心暗访考评组岛外组组长;丈夫林慧达,41岁,个体经营者。

家庭住址:思明区斗西路

●未来愿景:希望越来越多的人能够积极参与垃圾分类,共同保护环境。

文/厦门日报记者 卢琛 图/厦门日报记者 张江毅

在林玉燕家客厅环顾一圈,却没有看到垃圾桶的身影。“垃圾桶啊,都放在厨房呢。”林玉燕说着,便领着大家往厨房去——厨房的操作台边上,放了一个壁挂式垃圾桶,是装厨余垃圾的。一旁的地上,也有个较大的垃圾桶,装着其他垃圾;身后的柜子上,还悬挂着一个白色的大袋子,里面装着各种做过简单清洗的牛奶盒、饮料瓶等低值可回收物。林玉燕解释,这样可以在垃圾产生的第一时间做好分类,减少后续分类的麻烦和错误。