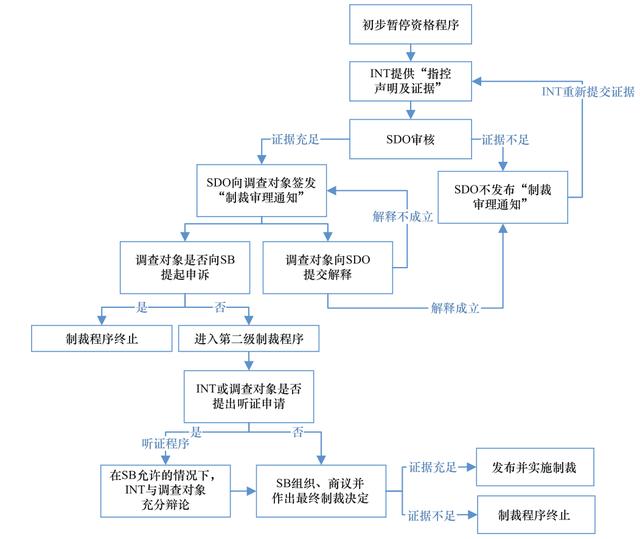

图 1 世界银行制裁流程示意图

2010 年,世界银行与亚洲开发银行、美洲开发银行、非洲开发银行、欧洲复兴开发银行达成了联合取消资格协议:对于制裁期大于 1 年的可制裁行为,其中 1 家签约金融机构的制裁措施会被其他签约机构认可和执行;至此建立了联合制裁机制。同年,世界银行开始实行协商解决机制,制裁程序可以在 SB 发布决定前甚至在调查阶段即得到解决,协商解决机制的结果多为“附加解除条件的不取消资格”。

综上,世界银行针对企业违规行为建立的制裁体系,适时完善、逻辑严密,可制裁行为与对象范围逐步扩大,制裁措施也更有针对性;但规则体系、制裁流程相对复杂,且与中国法律体系差异明显。对于“走出去”的中国建筑企业而言,掌握并灵活运用相应规则有一定难度。

(二)代表性的法律法规

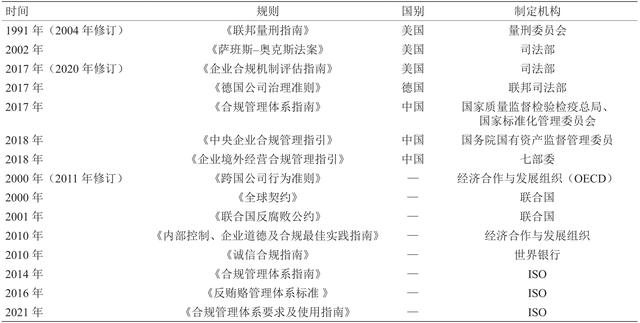

针对本国跨国企业的海外违规问题,发达国家纷纷立法对跨国公司进行严厉管制(如美国《反海外腐败法》、英国《反贿赂法》[6] 等),我国也在立法层面进行了积极探索(见表 1);这些法律都明确针对海外“不合规”行为制定了严厉的事后处罚措施。另外,以美国为代表,许多国家颁布了事前激励合规管理的法律法规(见表 2)。美国《联邦量刑指南》将积极有效的企业合规管理作为减轻刑罚的重要情节,形成了刑法合规机制。针对 “什么是有效的合规管理”这一问题,美国《企业合规机制评估指南》作出了清单式规定。美国从刑事执法部门开始推行合规管理,逐渐向行政部门推广,最终形成了刑法合规机制、行政合规机制两者并存的格局;在双重激励下,美国企业积极实施合规计划。

国际组织也相继提出宣言,制定合规标准,建立事前激励机制(见表 2)。世界银行制定了通过合规换取宽大处理的行政合规机制,要求被判为“附加解除条件的取消资格”的企业,在考验期之内建立诚信合规体系并接受监督检验。2014 年,国际标准化组织(ISO)推出《合规管理体系指南》,指导企业进行合规管理体系建设;2021 年发布《合规管理体系要求及使用指南》,将企业合规管理提升至认证层面。这些标准为中国建筑企业提高海外合规管理能力提供了系统化方法,为政府机构进行精准化行政监管提供了直接依据。

表 1 规制海外违规的代表性法律

表 2 激励合规管理的代表性规则

注:七部委指国家发展和改革委员会、外交部、商务部、中国人民银行、国务院国有资产监督管理委员会、国家外汇管理局、中华全国工商业联合会。

三、中国建筑企业海外经营合规管理进展分析

(一)中国建筑企业海外经营“不合规”形势相对严峻

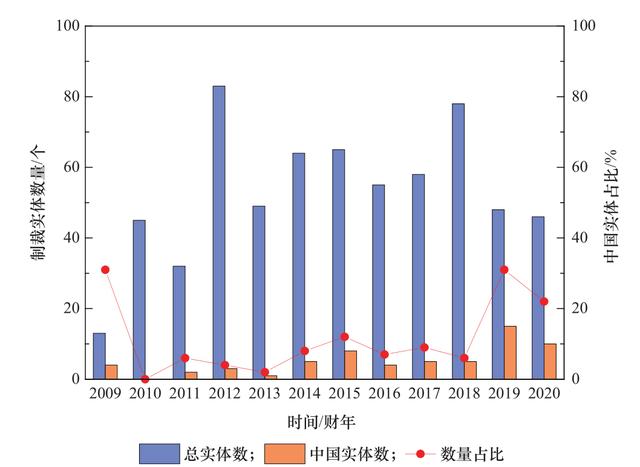

世界银行自 1999 年开始对实施可制裁行为的实体进行制裁。检索《世界银行制裁体系年度报告》可以发现,中国建筑企业遭受世界银行制裁始于 2009 年,在随后的 11 年中因“不合规”被制裁的实体数量不断增多,如 2020 财年为 10 个,占当年被制裁中国实体总数的 21.7%。对《世界银行制裁体系年度报告》进行统计发现,2009—2020 财年共计有 56 家中国建筑企业遭受制裁(见图 2),其中 39.3% 为上市公司,51.5% 为国有企业,大多是行业内排名靠前的知名企业。因“腐败黑数”效应的存在 [7],实际上涉嫌“不合规”海外经营行为的中国建筑企业数量要高于图 2 的统计数据。随着 “一带一路”倡议的稳步推进,将有更多的中国建筑企业“扬帆出海”,应及时开展有效的监管和控制,以显著提高经营合规企业的比例。

图 2 遭受世界银行制裁的实体统计情况

(二)中国建筑企业海外经营存在一定的机会主义心理

对《世界银行制裁体系年度报告》进行统计,获得了 2009—2020 财年所有实体遭受制裁行为的类型分布情况(见图 3),欺诈是相关实体遭制裁的主要原因,约占 69.1%,其次则是腐败(15.2%)、合谋(14.0%)、阻碍(1.2%)、胁迫(0.4%)。在遭受制裁的 56 家中国建筑企业中, 51 家属于存在欺诈行为,4 家属于存在合谋行为,1 家属于牵连制裁。其中,欺诈集中在项目投标阶段,如投标时提交企业的虚假业绩资料、虚假人员履历、虚假履约保证金。与腐败、合谋等可制裁行为相比,在项目未开始前伪造文本材料,成本较低、难度不大,而如果中标则潜在收益较大,体现出了相关实体在经营管理中的机会主义心理 [8]。