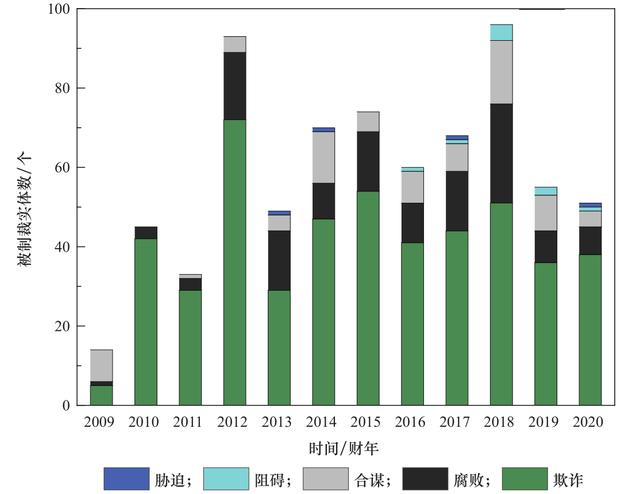

图 3 遭受世界银行制裁的实体行为情况(2009—2020 财年)

(三)中国建筑企业遭受到制裁具有期限短、波及面广的特点

《世界银行制裁指南》规定,基础制裁期限为3 年,在此基础上会考虑加重或减轻情节来决定最终的制裁期限。由于大多数企业都会采取积极配合的态度,约 70% 的实体被制裁期限不超过 3 年(见图 4)。中国建筑企业遭受 3 年及以下制裁期的实体数量占比为 84.3%,优于世界平均水平。对于单一违规行为,不同行为的制裁期限不同,通常因欺诈遭到制裁的年限较短,而合谋、腐败等因情节更为严重而面临更长的制裁期;如果某实体实施了多种违规行为,则制裁期限更长。中国建筑企业多因单一欺诈行为遭受制裁,因而整体制裁期低于平均制裁年限。

图 4 遭受世界银行制裁实体的制裁年限分布情况(2009—2020 财年)

也要注意到,遭受制裁的中国建筑企业中, 89.3% 的企业制裁期都大于 1 年,从而触发了其他银行的联合制裁条件。此外,有 4 家企业的分支机构遭到牵连制裁;相应分支机构最少为 2 家、最多达 730 家,波及范围极广。因此,对于规模较大的集团型建筑企业,海外分支机构数量多、运营状态差异大,国内总部对海外分支机构的合规经营控制难度较大;某些分支机构遭到世界银行等制裁,会牵连企业其他分支机构遭受制裁,在这种“连坐”式的制裁模式下处于非常不利的经营局面。

在世界银行公开的制裁案件中,第二级程序的制裁期限、制裁措施明显轻于第一级程序,达成和解也将显著减轻制裁处罚。上诉到第二级程序或者达成和解,是降低制裁后果的积极办法,但需要懂得建造知识、精通涉外法律的专业人员进行斡旋。截至 2019 年 4 月,66% 的世界银行制裁案件都在第一级程序终结 [9],而遭受制裁的中国建筑企业,高达 94.6% 的都在此层级(仅有 3 家企业是在第二级程序被制裁)。这说明,中国建筑企业在进行涉外抗辩时的资源和底气明显不足,可能加重企业经营合规的成本。2021 年 3 月,合规官职业才首次纳入《中华人民共和国职业分类大典》,相关专业人才较为稀缺。

(四)中国建筑企业海外业务面临的国际监管力度逐步加强

世界银行通过创建数据库、建立信息共享平台、开展联合调查、利用商业卫星遥感影像等措施来提高收集证据的能力。对于已经投标或正在参与世界银行资助项目的“不合规”实体,世界银行会迅速启动调查;证据充足案件的占比逐年提高,2013 年后证据充足率保持在 60% 以上,近两年更是接近 80%(见图 5)。约 80% 的证据充足率,意味着世界银行一旦开始调查就有较高把握将企业“定罪”,这也反映了世界银行对“不合规”行为监管能力的提升。中国建筑企业在积极拓展海外业务的同时,需高度关注经营合规形势的变化。

此外,注重与国际非政府组织的互动,如邀请 “透明国际”在一些基础设施建设项目上进行合作,共同构建“廉洁丝绸之路”;加大海外推广力度,推行中国建筑企业诚信合规理念,展示负责任参与国际建造市场的良好形象。

(二)加快涉外法治建设,推行合规机制

建议加强涉外法治体系建设,及时开展与建筑企业海外合规经营相关的法律法规立法工作。尽快建立对包括建筑企业在内的企业海外“不合规”行为进行事后惩罚的法律制度,在刑法、行政法维度建立事前的企业合规激励机制,从事前激励、事后严惩两个方面着手,解决“实施合规计划”的必要性问题。制定针对建筑企业海外经营特征的合规指引,解决“建立企业合规计划”的导向性问题。制定基本与国际接轨、体现中国建造行业特征的合规评估标准,解决“有效的合规计划”的参照性问题。结合立法、司法、行政等多层次、多领域手段,综合规制中国建筑企业海外“不合规”行为,促进海外经营合规管理水平的全面提升。

(三)融合高新科技,实现数字治理

建议构建线上线下一体化监管系统,积极采用区块链、大数据、人工智能等新技术,优化引导和监管手段,努力提高建筑企业海外经营数字化治理能力。针对建造行业的共性特征,全面梳理已经形成共识的联合国、区域或行业组织、国别法律“硬法”意义上的合规要求,采用知识图谱、自然语言处理等智能系统技术,分地区、分国别编制合规要求,实现规则的系统化、数字化。搭建分区域、分国别的合规信息平台,提供规则查询、合规咨询、知识工程服务,支持建筑企业精准识别并稳妥履行合规义务。及时更新规则变动情况,定期评估分国别的海外合规风险,引导建筑企业规避合规高风险地区业务,准确定位海外投资方向。