【奋斗青春无悔选择⑩】

光明日报 多年以后,当空中升腾的蘑菇烟云早已散尽,平沙莽莽定格为书架上的照片,张利兴挽着妻子朱凤蓉,回到了上海。17岁离开家乡,归来已是两鬓风霜。

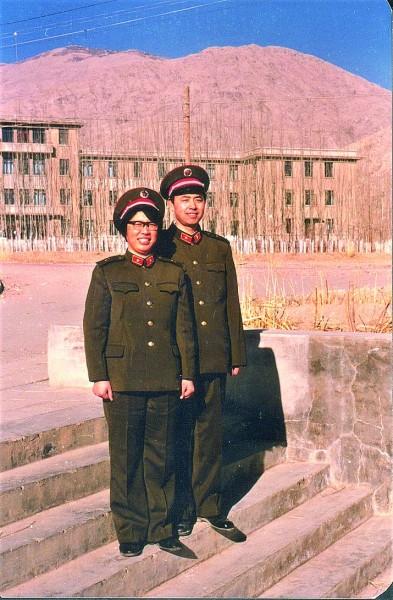

1985年,张利兴、朱凤蓉在研究所办公大楼前。资料照片

1966年10月,一列闷罐车从北京出发,载着清华大学毕业生张利兴和几百位青年,向远方驶去。

终点在哪里?张利兴并不确切知道。只知道,那是天山深处,一个地图上找寻不到的地方——马兰。

两年后,朱凤蓉从清华大学毕业,也来到这里。从此,他们在戈壁滩扎下根,成为新中国“两弹一星”事业的亲历者,成为大漠里走出来的“将军夫妻”。

今年夏天,记者来到张利兴和朱凤蓉在上海的家,听他们忆起大漠戈壁的青春和爱情,唱起最动听的少年的歌。

带着一张合影,出发

1965年,毕业分配时,张利兴毫不犹豫地在志愿表里写下两行字:“希望到大西北,到祖国需要的地方去。”

1959年,张利兴参加高考,前几个志愿都与原子能相关。“读高中时就知道,原子能是国家需要,所以下决心要学尖端技术。”

不久,他收到清华大学工程物理系的录取通知书。大学第二年,清华筹建工程化学系,以加快核技术研究。包括张利兴在内,工程物理系有3个班的学生整体转入工程化学系。

“我们要研究怎么从铀矿里提炼铀,毕业后去的都是艰苦地区。”张利兴说,至于“艰苦”到什么程度,大家没想,只想着学好本领,报效祖国。

朱凤蓉是张利兴在上海吴淞中学的同班同学。因为高考成绩优异,被录入留苏预备部。一年后,中苏关系破裂,留苏不得不中断,她被选送到清华大学工程物理系。就这样,她比张利兴晚一年入学,又成了上下级同学。

朱凤蓉学的专业是同位素分离,那是工程物理系最保密的专业,代号220。

她至今记得系主任何东昌的告诫:“你们都是来自全国各地的佼佼者,都想着成为爱因斯坦、居里夫人式的科学家。但我特别要告诉大家,工程物理系所从事的事业,要时刻准备着到最艰苦的地方去,甚至牺牲自己的生命。”

说起求学的岁月,张利兴和朱凤蓉不约而同想起那个深夜,沸腾的清华园。1964年10月16日,周恩来总理在人民大会堂接见大型音乐舞蹈史诗《东方红》演员时,庄严宣布:我国的第一颗原子弹爆炸成功了!当晚,清华大学参加演出的学生就把这个消息带回了学校。

“当时我已经躺在宿舍床上,就听到楼道里突然喧哗起来,我也立刻跳了下来,那个高兴呀……”夜里,张利兴和朱凤蓉都汇入庆祝的人潮。大礼堂前,欢呼声和歌声冲上云霄,在天空久久回响。

离别的时刻到了。张利兴接到通知:新疆,21基地。21基地还有个好听的名字,马兰。张利兴并不知道21基地有多远,也不知道马兰是不是有马兰花。他唯一心心念念的是:带着一张合影,出发。

他鼓起勇气,找到还在学校做毕业设计的朱凤蓉。终于,一张合影,定格了两个年轻人淳朴的笑容,也定格了一辈子并肩战斗、携手奉献的人生。

每一天,都身处看不见的“刀山火海”

“有一个地方名叫马兰,你要寻找它,请西出阳关,丹心照大漠,血汗写艰难,放着那银星,舞起那长剑,擎起了艳阳高照晴朗的天……”一首《马兰谣》,诉说着多少奋斗的青春。

“荒凉。”时隔多年,想起初见红山,张利兴脱口而出的还是这两个字。

“除了造好的几排房子,什么都没有,房子里也是空的。”张利兴工作的红山,距离基地生活区马兰还有40公里,车要往山沟里一直开,开到几乎见不到人烟的地方。

1968年秋天,带着两箱书,朱凤蓉也来了。

这个上海姑娘原本可以留在北京工作,学校希望她留校当老师。但朱凤蓉有自己的打算:“学这个专业,就是因为国家需要,我想更好地发挥自己的作用,到一线做科研更适合我。”

建设初期的马兰基地,正是用人之时,核试验放射化学诊断急需朱凤蓉这样的专业人才。

起爆后,飞行员驾着飞机穿进烟云,冒着生命危险也只能取回数量极少的样品。而朱凤蓉和同事们要用这极其珍贵的样品,在当时仅有的商用仪器上进行分析。为了将诊断精度提高一点,再提高一点,必须设计出更好的仪器和方法。大家为此日思夜想。