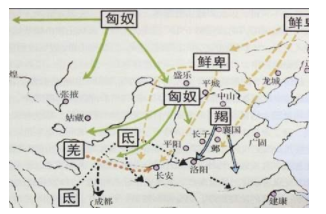

戎、狄,是先秦时起,华夏对西方和北方的非华夏部落的总称,此文中则是指发源于西部的氐、羌,以及北方的匈奴、鲜卑等(羯族其时仍是不成气候的小部族)。首段里,江统要点总结了他对戎狄性情的了解:贪婪、凶横好斗,毫无华夏族的豺狼成性可言;而且他们欺软怕硬,见风使舵。当华夏王朝强壮时,他们就摇尾乞怜般依从;而当华夏式微或骚动之际,他们不光毫无臣子的搀扶之心,反而乘人之危、烧杀掳掠。

为了加以佐证,他列举了两方面的比方:最初匈奴强盛之时,对华夏王朝极尽侮辱之能事,公元前200年汉高祖刘邦被围白登、公元前158年汉文帝不得不亲临霸上应对匈奴大兵压境;而在被西汉继续冲击上百年后,式微的匈奴人不得不向汉宣帝称臣,乃至在这以后汉朝走下坡路之际,他们仍低眉顺目,其原因就在于他们本身满意微小。

因而,江统以为,古代的有道帝王,对待外族的方法是把他们阻隔在边境之外、严加防范,不论对方持任何情绪,“惟以待之有备,御之有常”。

及至周室失统,诸侯专征,封疆不固,而好坏异心,戎、狄乘间,得入我国,或招诱安慰以为己用,自是四夷交侵,与我国错居。及秦始皇并全国,兵威旁达,攘胡走越,当是时,我国无复四夷也

这儿首要讲的是,在战国时期,各国为了补偿战役对人口的巨大耗费,纷繁吸纳周边少量民族、为己所用,正是从那个时候,华夏族开端与所谓的蛮夷混住。直到秦始皇一统六合后,派大军北驱匈奴、南征百越,才再度将少量民族驱逐至故地。

对这一段的观念,笔者并不完全认同。战国时期的赵国胡服骑射、秦国吞并西戎、楚越等开发江南,这是前史开展的大势所向,也是华夏开辟生存空间、促进民族交融的必定之举,不该被视为失常行为。

汉建武中,马援...讨叛羌,徙其馀种于关中...且苦汉人侵之。永初之元,群羌暴乱...十年之中,夷、夏俱敝...自此之后,馀烬不尽,小有际会,辄复侵叛,中世之寇,惟此为大。魏兴之初...武帝徙武都氐于秦州,欲以弱寇强国,扞御蜀虏,此盖权宜之计,非万世之利也。今者当之,已受其敝矣

而到了东汉光武帝时期,陇西太守马援讨平之前趁乱侵略河西一带的羌族后,为了易于操控,将依从的羌人安顿在关中区域与汉人混住。但是跟着其人口繁殖,加上长时间被部分汉人欺辱,自汉安帝时期,羌族迸发了长年累月的叛变,尽管在任尚、马贤等名将的尽力下,暂时平定了这一骚动,但东汉朝廷也元气大伤。这以后,东汉一向未能处理这一痼疾,羌族的间歇性暴乱伴跟着东汉直至消亡(马援的后代马腾,以及董卓等人便是在平羌战役中生长起来的)。

而在三国时期,曹操将原寓居于武都的氐族迁徙至秦州(甘肃省东南部,其时是曹魏坚持蜀汉政权的前哨),运用他们来对立蜀汉政权。这在其时天然能极大缓解华夏大众担负的压力,但仅为特别时期的权宜之计,若将其视为常态,则将会危及后世。

江统的这段话,指出了其时困扰西晋王朝西部边境的羌、氐两大部族问题的来历。但这儿也点出了这两个少量民族为何屡次叛变的原因:苦汉人侵之。无论是东汉时期的羌人叛变,仍是西晋时鲜卑秃发氏、羌氐发问,其诱因都是朝廷官员统御无法,要么听任官吏侵暴、鱼肉少民,要么在天灾之际救援不力,对大众的磨难视若无睹;而少量民族中的野心家,往往顺势鼓动暴乱,终究两边只能干戈相向。

夫关中土沃物丰,帝王所居,未闻戎、狄宜在此土也。非我族类,其心必异...侮其轻弱,使其仇恨之气毒于骨髓;至于蕃育众盛,则坐生其心...当今之宜,宜及兵威方盛,众事未罢,徙...界内诸羌,著先零、罕幵、析支之地,徙抚风、始平、京兆之氐,出还陇右,著阴平、武都之界,廪其路途之粮,令足自致...戎、晋不杂,并得其所,纵有猾夏之心,风尘之警,则绝远我国,隔膜山河,虽为寇暴,所害不广矣。