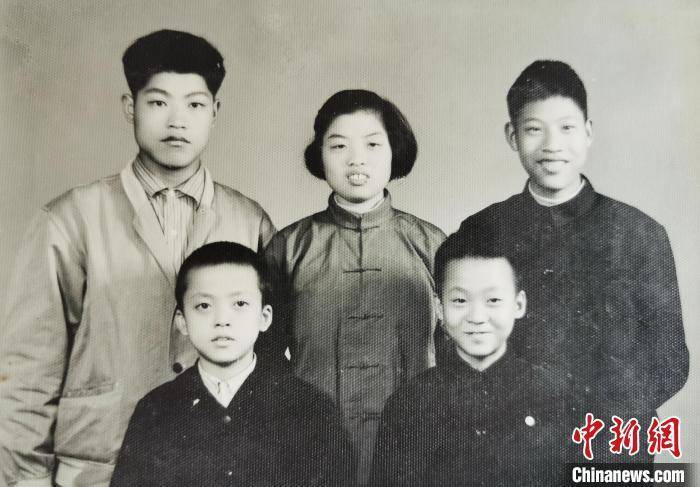

图为翻拍的青年时期朱汝完(后排左一)、吴江枫(后排中)与家人在浙江的合影照片。张添福摄

中新网西宁8月12日电 题:浙江夫妇扎根青海高原半世纪:观天测地,献完青春献子孙

中新网记者 张添福

听着狼叫,赶赴高原气象站;挖野菜、捋草籽垫肚子;观测时别着手榴弹放哨;帮同事耕地,用自家种子播种……在青海南部高原,来自浙江金华的朱汝完和老伴吴江枫,扎根高原半世纪,观天测地、瞭望高原,献完青春献子孙。

图为朱汝完整理个人在浙江省永康中学初中部的毕业证书。张添福 摄

听着狼叫,赶赴高原气象站

1959年10月,来自浙江金华永康的十九岁小伙朱汝完,从青海省西宁气象学校毕业后,分配到青海省黄南藏族自治州河南蒙古族自治县外斯气象站,负责观测和发报。

彼时,外斯公社离河南县城只有七十多公里,但山大沟深,朱汝完和同行的三名青年,雇上当地牧民作向导,用牦牛驮着电台,奔赴外斯公社,走了三天两夜。

图为在青海西宁颐养天年的朱汝完向记者展示气象发报基本功。张添福 摄

可生在江南的四名青年,不会骑牦牛,渡河时,有的甚至掉进河里。

一伙人在山沟里搭帐篷过夜,铺张牛皮,盖件羊皮大衣,早晨起来,铺盖上全是雪霜。

除了天冷,不断的狼叫声,让朱汝完和其他青年毛骨悚然,“赶牦牛的少数民族同胞说,不要怕,狼不会来到跟前。”

朱汝完回忆道,不知蹚过了几条河、翻过了几座山,看到黄河,意味着终于抵达气象站。而此时的气象站仅是三个蒙古包,五六名老同志在此值守。

气象站建在山坡的一个平台上,一个小蒙古包里,是朱汝完和其他两名青年的宿舍。一个人的被子当褥子,一个人的当被子,一个人的当枕头,三个青年就睡在一个被窝里。“你睡了觉,我就起来值班,另外一个就负责打水、捡拾燃料。”朱汝完说。

此时,附近还没有牧民居住,自然没有牛粪,朱汝完回忆蒙古包里外一样冷,无处避寒。

冬天,他们踩着冰面,跨过黄河捡柴火生火烙饼子。可夏天过不了黄河,他们只能点着报纸,在簸箕上烙饼,也不知道饼子是生还是熟。

后来,当地成立农场,开垦土地,日子才逐渐好转。朱汝完说,他们去农场场部吃饭,可一个月每人只分配七斤粮食,“我们这些小伙子哪里够吃,就挖野菜、捋草籽垫肚子,有时饿的没力气,但工作一样都没落下。”

1962年,时逢春末夏初,当地人给牛羊灌药、打针搞防疫,朱汝完很快成为抓牛、抓羊的一把好手,和当地老乡打成一片。

“他是一个汉族干部,他的干劲大家都看到了吧,他的精神是我们大家的榜样。”当地一个乡镇老书记称赞朱汝完如此卖力,也被他一心为公而感动。

同事请假回家,朱汝完帮同事耕地,用自家的种子播种。秋收的时候,有些同事不在,朱汝完二话不说帮他们收获。“当时高原蔬菜稀有,我们就把大白菜放在窖里,等他们回来再吃。”

老伴吴江枫也不“掉队”,朱汝完的同事回老家,她就主动承担喂家禽的事,每天开门喂养清数,一段时间下来,能帮同事收集一脸盆鸡蛋。

几个小孩到黄河边抓野鸭子,一个陷到烂泥坑。在大家一筹莫展时,得到消息赶来的朱汝完和同伴爬着小木板,进入烂泥坑,看见水里有黑影子,一把就拉了上来。

“别人不做的事情,只要他有一点能力,就愿意,”老伴吴江枫说,“当时很多人都不敢下水,因为是烂泥滩。而朱汝完说自己是南方人,不怕水……其实主要是救人要紧。”

别着手榴弹,观天测地

朱汝完回忆,刚来到外斯气象站时,三座蒙古包里最大的一座是办公室。他们一天七次向兰州方面发报,还要兼顾航空报。朱汝完和同事们,往往右手摇发电机发电,左手发报。